कौटिल्य, चन्द्रगुप्त मौर्य, और सम्राट अशोक के समय में भारत में वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साथ ही उनकी नीतियों और दृष्टि को भी रेखांकित करता है।

भारत में वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण की परंपरा कौटिल्य और अशोक के समय से चली आ रही है अशोक के समय में स्वच्छ पर्यावरण पर ज़ोर दिया गया था, और फसल कटने के बाद खेतों में भूसी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण, विशेषकर हाथियों की रक्षा, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से होती आ रही है, और जो लोग जानवरों के प्रति क्रूरता के दोषी पाए जाते थे, उनके लिए सख्त दंड का प्रावधान था, ऐसा अमेरिका स्थित पर्यावरण अधिवक्ता और लेखक ब्रूस रिच ने कहा। सम्राट अशोक के समय में, स्वच्छ पर्यावरण पर अत्यधिक बल दिया गया था और कटाई के बाद खेत की भूसी जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

“भारत में वन्यजीव संरक्षण की परंपरा समृद्ध और इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य पर्यावरण संरक्षण के बड़े संरक्षक थे, उनके मंत्री कौटिल्य ने न केवल वन्यजीव संरक्षण की विस्तृत प्रक्रियाएँ लिखीं, बल्कि जो लोग जानवरों के प्रति क्रूरता के दोषी पाए जाते थे, उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया था।”

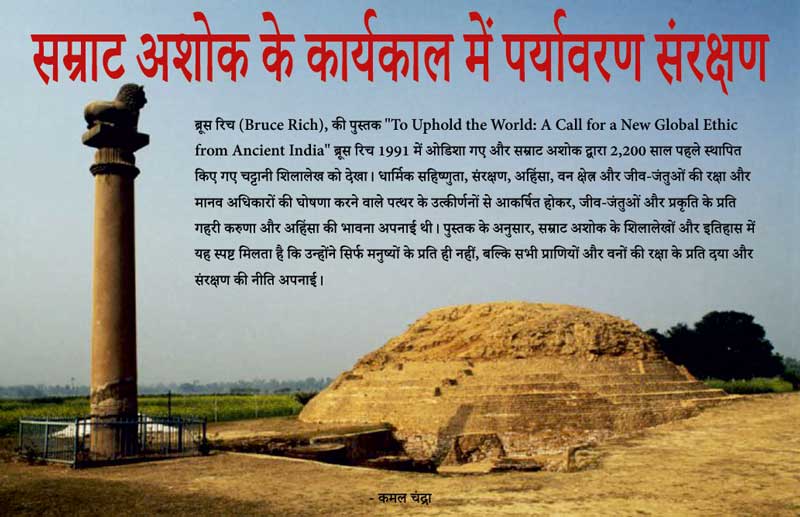

सम्राट अशोक ने 273 से 232 ई.पू. तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। वे भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया था जिसमें आज का अधिकांश भारत, साथ ही आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे।

सम्राट अशोक ने प्रगतिशील पर्यावरणीय नीतियाँ अपनाईं, मुख्यतः वन्यजीव और जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार को लेकर उनकी नीतियाँ बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद और गहरी हो गईं। कहते हैं की, उन्होंने एक भीषण युद्ध स्थल का दौरा किया, जहाँ गिद्धों को मृत मानव शरीरों पर झपटते देख वे आंतरिक रूप से विचलित हो गएऔर अपने जीवन को शांति के लिए समर्पित कर दिया। उनके अहिंसा के नए सिद्धांत के चलते उनका उपनाम “क्रूर अशोक” से बदलकर “धार्मिक अशोक” हो गया।

अपनी नई नीति के तहत, अशोक ने अपने राज्य में सभी जीवों के लिए परिस्थितियाँ बेहतर बनाने का प्रयास किया। मानव अधिकार और सहिष्णुता अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गए। लेकिन उनकी नीतियाँ सिर्फ मानवों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पशुओं पर भी लागू होती थीं।

अशोक ने कई विचारों को बढ़ावा दिया, जो आज के पर्यावरण आंदोलन में भी प्रासंगिक लग सकते हैं। वे शाकाहार को बढ़ावा देते थे। भोजन के लिए सीमित शिकार की अनुमति थी, लेकिन सभी जीवों के जीवन के पवित्र होने के विचार के कारण, जानवरों के सेवन में भारी कमी आई। खेल के लिए शिकार करना, पशुओं पर ब्रांडिंग, और जानवरों की अनावश्यक हत्या या विकृति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने जानवरों के लिए अस्पताल भी बनवाए। संरक्षण की दृष्टि से उनकी नीतियों का सर्वोच्च बिंदु उनके सात स्तंभ आदेशों में पाँचवां था, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार के वन्यजीवों को सरकारी सुरक्षा प्रदान की थी, ठीक आज की “लुप्तप्राय जाति संरक्षण अधिनियम” की तरह।

इतना ही नहीं, उन्होंने इन मूल्यों को अन्य देशों में भी फैलाने का प्रयास किया। एक कथा है कि, जब उनका पुत्र श्रीलंका और थाईलैंड के राजाओं को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने गए, उन्होंने शिकार के दौरान एक हिरण को मारने से रोका और राजाओं को बताया कि सभी प्राणियों को जीवन का अधिकार है। इससे प्रभावित होकर राजा ने अपने महल के चारों ओर एक जानवरों का अभ्यारण्य बना दिया। जहाँ-जहाँ अशोक के पुत्र ने मठ स्थापित किए, वहाँ पशु संरक्षण को समुदाय का केंद्रीय सिद्धांत बनाया।

अब तक इस श्रृंखला में हम राजाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन केवल सम्राट ही नहीं, उस समय के अन्य लोग भी पर्यावरण संबंधी विचार रखते थे।

कौटिल्य ने हाथियों पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पास विशाल हाथी सेना थी। उनके अर्थशास्त्र में जंगली जानवरों की रक्षा के लिए नियम विस्तार से उल्लिखित हैं। “चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी अशोक ने न केवल वन संरक्षण कानून लागू किए, बल्कि आदेश जारी किया कि सभी प्रकार के प्राणियों को वध से संरक्षित किया जाना चाहिए। उनके आदेशों में एक में कहा गया कि सभी चौपायों की पूरी तरह से रक्षा होनी चाहिए।

अशोक के स्तंभों और शिलाओं पर खुदे आदेशों का हवाला देते हुए, रिच ने कहा: “अशोक ने कटाई के बाद भूसी जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने यह भी जोड़ा, “दुनिया के पहले पशु अस्पताल संभवतः अशोक द्वारा स्थापित किए गए थे। चीनी यात्री फाह्यान, जो उनके शासनकाल में भारत आए थे, ने भी पाटलिपुत्र में पशु अस्पतालों का उल्लेख किया है:

भारत का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जिसमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, करुणा और संरक्षण की भावना गहराई से समाहित है। सम्राट अशोक (268-232 ई.पू.) इस परंपरा के एक विलक्षण उदाहरण हैं। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जिस धम्म नीति को अपनाया, उसमें पर्यावरण संरक्षण एक मूलभूत तत्व था। आज जब हम जलवायु संकट, जैव विविधता के ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, अशोक की नीतियाँ हमें एक नैतिक और सांस्कृतिक मार्गदर्शन देती हैं।

सरंक्षण एवं पशु क्रूरता के विरूद्ध वैधानिक चेतावनी

अशोक का धम्मः

करुणा से भरा शासनकलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागकर धम्म को अपनाया, जो केवल धार्मिक आचरण नहीं था, बल्कि एक समग्र जीवनशैली थी। इस धम्म में शामिल थे:-

• सभी जीवों के प्रति करुणा

• वृक्षारोपण और जल स्रोतों की रक्षा-

• पशु हत्या पर नियंत्रण-

• औषधीय पौधों की व्यवस्था-

• सार्वजनिक हित के लिए संरचनात्मक विकास-

यह नीति आज के “सस्टेनेबल डेवलपमेंट” की अवधारणा से मेल खाती है।

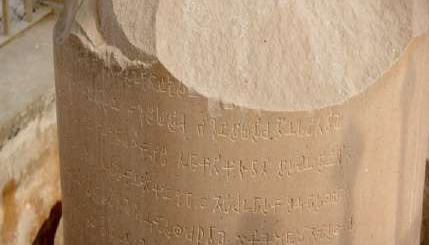

शिलालेखों में पर्यावरणीय संदेशः

सम्राट अशोक ने अपने विचारों को शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया। इन अभिलेखों में पर्यावरण संरक्षण के स्पष्ट संकेत मिलते हैं:-

उदाहरण 1: रुम्मिनदेई (लुम्बिनी) शिलालेख “भगवान बुद्ध के जन्म स्थान पर एक वृक्ष लगाया गया और वहाँ कर लगाया नहीं जाएगा। “यह दर्शाता है कि उन्होंने धार्मिक स्थलों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया और संरक्षण हेतु आर्थिक छूट दी।

उदाहरण 2: धौली शिलालेखः “कुछ पशु अब किसी भी अवसर पर नहीं मारे जाएंगे। “यह पशु अधिकारों की रक्षा का एक ऐतिहासिक उदाहरण है।

वृक्षारोपण और जल संरक्षण की नीतिः

सम्राट अशोक ने राजमार्गों पर छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए। यात्रियों के लिए विश्राम स्थलों पर जलाशयों, कुओं और जलपात्रों की व्यवस्था की गई। यह नीति आज के “ग्रीन कॉरिडोर” और “वाटर रिच इंडिया” जैसे अभियानों से मेल खाती है। उत्तर भारत के कई प्राचीन मार्गों पर आज भी अशोककालीन वृक्षों की परंपरा जीवित है।

सांची और सारनाथ जैसे स्थलों पर जल स्रोतों की पुरातात्विक खोजें इस नीति की पुष्टि करती हैं।

पशु कल्याण और जैव विविधता की रक्षाः

सम्राट अशोक ने पशु बलि पर रोक लगाई और कई पशुओं की हत्या को अपराध घोषित किया। उन्होंने पशु चिकित्सालयों की स्थापना की और औषधियों की व्यवस्था की। शिलालेखों में उल्लिखित है कि “हाथी, गाय, कछुआ, गिद्ध, गैंडा आदि की हत्या निषिद्ध है।” यह जैव विविधता की रक्षा का एक प्राचीन उदाहरण है।

आधुनिक संदर्भ में अशोक की नीतिः

आज जब हम पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहे हैं, अशोक की नीतियाँ हमें यह सिखाती हैं कि

• शासन और नैतिकता को प्रकृति के साथ जोड़ा जा सकता है।

• संरक्षण केवल कानून से नहीं, करुणा और संस्कृति से भी संभव है।

• पर्यावरणीय चेतना कोई आधुनिक अवधारणा नहीं, बल्कि हमारी परंपरा का हिस्सा है।

• भारत सरकार के “वन महोत्सव” और “राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन” जैसे कार्यक्रम अशोक की नीतियों से प्रेरणा ले सकते हैं।

• UNESCO द्वारा संरक्षित अशोक स्तंभ आज भी पर्यावरणीय चेतना के प्रतीक हैं।-

सम्राट अशोक, भारत के महान शासक नहीं पहले पर्यावरण संरक्षक भी थे। उनके शासन में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि सहचर माना गया। उन्होंने वृक्ष, जल, पशु और मानव, सभी के लिए करुणा और संरक्षण का संदेश दिया।

आज जब हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्षरत हैं, अशोक की नीतियाँ हमें आज भी प्रकृति की रक्षाप्रेरणा देती हैं।

लेखिका:

स्वतंत्र लेखक, कवियत्री एवं

अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक काव्यमंच

मध्यप्रदेश ईकाई