सामाजिक बढ़ावा दे रहे हैं और वन्यजीवों को विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं।

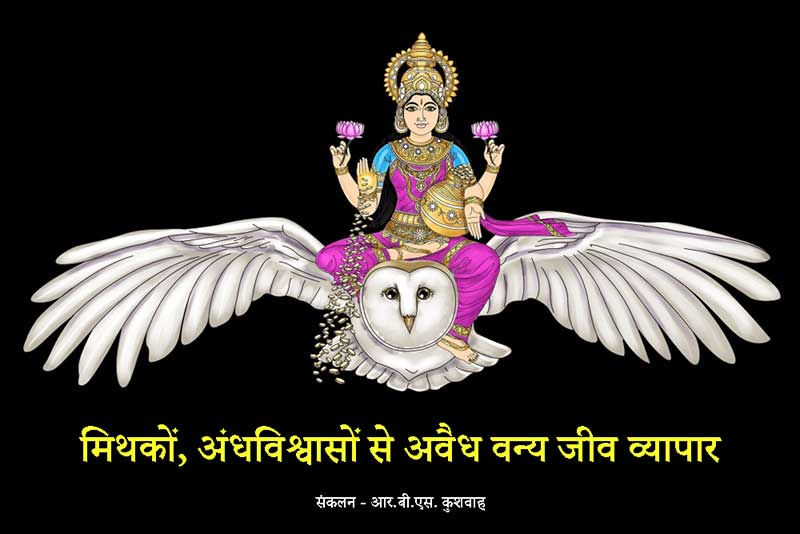

हालांकि वन्यजीव तस्करों द्वारा वन्यजीव तस्करी में शामिल होना विशुद्ध रूप से वित्तीय लाभ का उद्देश्य है, लेकिन लोकप्रिय मिथक और अंधविश्वास इस अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख अंतर्निहित कारक हैं, जो कई वन्यजीव प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा रहे हैं।

05 दिसंबर, 2020

अरविंद कुमार चौरसिया

की प्रोफ़ाइल पर जाएं

अरविंद कुमार चौरसियाअतिरिक्त आयुक्त, आईआरएस (सी एंड आईटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) मिथक और अंधविश्वास कैसे अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और वन्यजीवों को विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं।

अवैध वन्यजीव व्यापार (अवैध कटाई और अवैध मछली पकड़ने सहित) ड्रग्स तस्करी, हथियारों की तस्करी और नकली उत्पादों की तस्करी के बाद चौथा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है और अक्टूबर, 2019 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट “अवैध कटाई, मछली पकड़ने और वन्यजीव व्यापारः लागत और इसका मुकाबला कैसे करें” के अनुसार इसका मूल्य सालाना 73-216 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

यह लेख पूरी तरह से ओपन सोर्स साइबर प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। लेख में संदर्भों के लिंक, जहाँ भी और जैसे भी संदर्भित हों, साझा किए गए हैं।

समस्या की गंभीरताः निम्नलिखित अनुच्छेदों में, मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कैसे कुछ वन्यजीव प्रजातियों से जुड़े लोकप्रिय मिथक और अंधविश्वास उनके अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं और यहां तक कि उन्हें विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा रहे हैं।

भारत में रोशनी के त्यौहार “दीपावली” से पहले उल्लुओं का अवैध शिकार कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है और कुछ गुप्त प्रथाओं में इस पक्षी की बलि देवी को प्रसन्न करने और सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए दी जाती है। इस पक्षी का बिना किसी वैज्ञानिक आधार के काले जादू और दवा के लिए भी अवैध शिकार किया जाता है। पक्षी विज्ञानी श्री सतीश पांडे के अनुसार, भारत में हर साल 17000 से अधिक उल्लुओं का अवैध शिकार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने कई उल्लू प्रजातियों को खतरे में या लुप्तप्राय सूची में रखा है। भारत में उल्लू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है। ऐसी ही कहानी सिल्वर उल्लू की है। इन पक्षियों की विदेशों में उच्च मांग है क्योंकि ये जादू टोना में एक अनिवार्य कारक हैं। इन्हें व्यापारी, जुआरी और सट्टेबाज अवैध रूप से आर्थिक लाभ के लिए रखते हैं। कई लोग चाँदी के उल्लू देने का झांसा देकर पैसे ठगते हैं।

दो मुंह वाले सांप के रूप में लोकप्रिय गैर विषैले रेड सैंड बोआ के साथ कई अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। एक लोकप्रिय मिथक है कि सैंड बोआ सांप अपनी ग्रंथि में एक एंटी-एजिंग एजेंट का स्राव करता है। इसलिए, इसके कथित औषधीय गुणों के कारण इसकी भारी मांग है। इसके औषधीय गुणों की ऐसी मान्यता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह भी माना जाता है कि यह अपने मालिक के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाता है। इन मिथकों के परिणामस्वरूप रेड सैंड बोआ सांप की बड़े पैमाने पर तस्करी हुई है। प्रसिद्ध संरक्षणवादी वैभव चतुर्वेदी के अनुसार, रेड सैंड बोआ ने मलेशिया और जापान तक एक बड़ा बाजार विकसित किया है। इस प्रजाति के अवैध शिकार की उच्च संख्या के कारण, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने इसे संकटग्रस्त सूची में डाल दिया है। भारत में यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है।

मॉनिटर छिपकली का भी बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है क्योंकि इससे जुड़े अंधविश्वास हैं। स्वयंभू धर्मगुरु गर्भधारण करने में कठिनाई महसूस करने वाली महिलाओं को

* मॉनिटर छिपकली के जननांग बेचते हैं और उन्हें गर्भधारण के लिए एक अनुष्ठान के बाद छिपकली के जननांगों की पूजा करने की सलाह देते हैं। संदर्भ 4. संरक्षण संगठन वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अपराध इकाई के प्रमुख लुईस के अनुसार, तस्कर और धर्मगुरु अपने ग्राहकों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें सरीसृप के अंगों के रूप में नहीं, बल्कि जादुई पौधों की जड़ों के रूप में बेचते हैं जो नेपाल के लुंबिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, या मध्य भारत के अमरकंटक की पहाड़ियों जैसे पवित्र स्थानों में पाए जाने वाले दुर्लभ पौधों से आती हैं। शिकारी नर छिपकलियों को मारते हैं, उनके दो इंच के हीमेपीन (जो संभोग के समय को छोड़कर एक थैली में छिपे रहते हैं) को बाहर निकालने के लिए चीरा लगाते हैं और उन्हें एक तेज ब्लेड से काट देते हैं। फिर जननांगों को धूप में सुखाया जाता है और भारत और विदेशों में पौधों की जड़ों के रूप में बेचा जाता है, एक पवित्र चीज के रूप में जो उनके मालिकों के लिए खुशी और सौभाग्य लाती है। ब्रिटेन स्थित वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के वैश्विक वन्यजीव सलाहकार नील डी’क्रूज़ कहते हैं, “यह एक घरेलू व्यापार है जो अब अपने पैर पसार रहा है और संभवतः यूरोप, अमेरिका और कनाडा के प्रवासी समुदायों को निशाना बना रहा है।” संदर्भऽ. आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार, मॉनिटर छिपकली की अधिकांश प्रजातियाँ कम चिंताजनक श्रेणी में आती हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इनकी संख्या घट रही है। भारत में मॉनिटर छिपकली को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित किया गया है।

स्थानीय भाषा में ‘सांडा’ कहलाने वाली काँटेदार पूंछ वाली छिपकली की भारत और विदेशों में इसके तेल (पूँछ से निकाले जाने वाले तेल) के लिए भारी माँग है। बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के कारण यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। मिथक और किंवदंतियाँ ही काँटेदार पूंछ वाली छिपकलियों के असली हत्यारे हैं, जिनका तेल के लिए जंगलों से अवैध शिकार किया जाता है, क्योंकि यह अंधविश्वास है कि इसमें हड्डियों के रोगों को ठीक करने और यौन क्षमता बढ़ाने की जादुई शक्तियाँ होती हैं। भारत में काँटेदार पूंछ वाली छिपकली वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार, काँटेदार पूंछ वाली छिपकलियाँ “निकट संकटग्रस्त” श्रेणी में आती हैं।

टोके गेको एक और वन्यजीव प्रजाति है जो औषधीय गुणों वाले मिथक का शिकार है। इसका क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत से लेकर नेपाल, भूटान और फिर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और न्यू गिनी तक फैला हुआ है। टोके गेको का अवैध शिकार मुख्य रूप से पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीसीएम) में कैंसर, अस्थमा, मधुमेह और स्तंभन दोष के इलाज के लिए किया जाता है। एक मिथक यह भी है कि इस प्रजाति से बनी दवा एड्स का भी इलाज करती है। इन बहुप्रचारित उपचारों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह प्रजाति भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित है। लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) ने इसे परिशिष्ट ।। में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है।

भारत का राष्ट्रीय पशु और प्रतिष्ठित जीव बाघ और अन्य बड़ी बिल्ली तेंदुआ भी कई लोकप्रिय मिथकों और अंधविश्वासों का शिकार रहे हैं। ट्रॉफी के लिए शिकार और पारंपरिक चीनी दवाओं और मदिरा (जिनके प्रभावी होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है) में इस्तेमाल के लिए उनकी हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए शिकार किए जाने के अलावा, बाघों और तेंदुओं का शिकार तांत्रिक (काला जादू) अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता है। जाने-माने पर्यावरणविद् वैभव चतुर्वेदी कहते हैं, “कुछ जनजातियाँ अभी भी आदिम जीवनशैली अपनाए हुए हैं और पारंपरिक रूप से काले जादू से जुड़ी हैं। भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैले बैगा उनमें से एक हैं। तांत्रिक काले जादू के अनुष्ठानों के लिए बाघों और तेंदुओं की खाल और पंजे का इस्तेमाल करते हैं। ये अनुष्ठान भोले-भाले ग्रामीणों और शहरवासियों के जीवन से समृद्धि लाने और समस्याओं को दूर करने के लिए किए जाते हैं। टीसीएम (पारंपरिक चीनी दवाओं) और काले जादू के अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले बाघों के शरीर के अंगों के लिए बड़े पैमाने पर शिकार के कारण जंगली बाघों की वैश्विक आबादी 4000 से नीचे सिमट गई है, जिनमें से 70% केवल भारत में पाए जाते हैं, जिसका श्रेय कई संरक्षण उपायों और वन्यजीव कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शिकारियों के खिलाफ किए गए अथक अभियान को जाता है।

तिब्बत में, समारोहों के लिए बाघों, तेंदुओं, हिम तेंदुओं की खाल से बने सजावटी परिधान पहनने की परंपरा रही है। बाघों की घटती संख्या के साथ, मध्य और दक्षिण अमेरिका में बाघों के शरीर के अंगों का अवैध शिकार किया जा रहा है और उनके शरीर के अंगों को टीसीएम (पारंपरिक चीनी दवाओं) में इस्तेमाल करने के लिए बाघों के शरीर के अंगों के विकल्प के रूप में चीन में तस्करी की जा रही है। अफ्रीकी शेरों का भी अवैध शिकार किया जा रहा है और उनके शरीर के अंगों को बाघों के शरीर के अंगों के विकल्प के रूप में चीन में तस्करी किया जा रहा है। भारत में बाघों, एशियाई शेरों, तेंदुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है। CITES के तहत इन प्रतिष्ठित प्रजातियों को परिशिष्ट। और परिशिष्ट ॥ के तहत सूचीबद्ध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो।

“देवताओं के लिए पशुः ब्राजील में जादुई और धार्मिक जीव-जंतुओं का उपयोग और व्यापार” शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार, जानवरों की कुल 129 प्रजातियां (या पशु व्युत्पन्न उत्पाद) जादुई-धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल और/या बेची जाती पाई गईं; इनमें से 34.8% (n = 45) खतरे में पड़ी प्रजातियों की सूची में शामिल हैं। रिपोर्ट किए गए अधिकांश जानवर स्तनधारी (n = 29) थे, उसके बाद मोलस्क (20), मछलियां (19), पक्षी (18) और सरीसृप (16) थे; रिपोर्ट की गई प्रजातियों का बहुमत (78%) स्थलीय आवासों (62%) से जंगली रूप से पकड़ा गया था, उसके बाद समुद्री और मुहाना (24%), और मीठे पानी (14%) से पकड़ा गया था। यह अध्ययन एफ्रो-ब्राजील के धर्म कैंडोम्बले के अनुयायियों द्वारा आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली घरेलू और जंगली प्रजातियों की जांच करता है गुलाम बनाए गए अफ्रीकियों द्वारा शुरू की गई इस विश्वास प्रणाली में अफ्रीका से प्राप्त पशु और वनस्पति परंपराओं के साथ-साथ अमेरिंडियन लोगों से प्राप्त कई अन्य परंपराओं का भी समावेश है।

बड़े एक सींग वाले भारतीय गैंडे, सुमात्रा गैंडे, जावन गैंडे, अफ्रीकी काले गैंडे, अफ्रीकी सफेद गैंडे को कई कारणों से उनके सींगों के लिए भारी संख्या में अवैध शिकार किया गया है: यूएस इंटरनेशनल कंजर्वेशन कॉकस फाउंडेशन (ICCF) के अनुसार, “हाथी दांत और गैंडे के सींग अफ्रीका के कुछ सबसे कुख्यात सशस्त्र समूहों के लिए आय के स्रोत के रूप में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें सोमालिया का अल-शबाब, लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी (LRA) और दारफुर का जंजावीद शामिल हैं।” भारत में भी ऐसी रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि ज़ोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, एक विद्रोही समूह जिसकी उपस्थिति भारत के उत्तर पूर्व में मणिपुर राज्य और म्यांमार के साथ इसकी सीमा पर है, के कैडर अंतरराष्ट्रीय गैंडे के सींग की तस्करी के रैकेट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं गैंडे के सींग (हमारे बाल या नाखून की तरह केराटिन के अलावा कुछ नहीं) का उपयोग टीसीएम में दवा के रूप में किया जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह वियतनाम, चीन और कई अन्य देशों में हैंगओवर, बुखार, गठिया और संभावित रूप से घातक बीमारियों जैसे कैंसर या स्ट्रोक (बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के) के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम में समाज के अमीर तबके के लिए गैंडे का सींग होना एक स्टेटस सिंबल भी है। वियतनाम में, अमीर लोग अपने धन का प्रदर्शन करने और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क में साझा करते हैं। सत्ता में बैठे लोगों से एहसान पाने के लिए गैंडे के पूरे सींग उपहार में देना भी एक तरीका है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गैंडे को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। काले, बड़े एक सींग वाले, जावन और सुमात्रा गैंडों को CITES परिशिष्ट। के तहत संरक्षण दिया गया है

“हुबारा” नामक एक ईरानी वृत्तचित्र में दिखाया गया है कि कैसे ईरान के रेगिस्तानों में रहने वाली सबसे बड़ा पक्षी प्रजाति, हूबारा, के मांस में कामोत्तेजक गुणों के बारे में एक व्यापक मिथक ने इन पक्षियों के लगभग विलुप्त होने का कारण बना दिया है। इन पक्षियों और उनके अंडों की अरब देशों में व्यापक रूप से तस्करी की जाती है और उन्हें इसलिए मारा जाता है ताकि अरब देशों के अमीर पुरुष अपने यौन जीवन को बेहतर बना सकें। इस लोक मान्यता का कोई मान्य वैज्ञानिक शोध समर्थन नहीं करता। ईरानी पार्क रेंजर इन पक्षियों के अवैध शिकार और तस्करी को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

पैंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी है। पैंगोलिन की आठ प्रजातियाँ हैं। चार एशिया में पाए जाते हैं-चीनी, सुंडा, भारतीय और फिलीपीन पैंगोलिन – और वे IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं। चार अफ्रीकी प्रजातियाँ-ग्राउंड पैंगोलिन, विशाल पैंगोलिन, सफेद पेट वाला और काला पेट वाला-संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध हैं। अवैध व्यापार के कारण सभी प्रजातियों की जनसंख्या में गिरावट आ रही है। 2016 में, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES), वह संधि जो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करती है, के 186 देश पक्ष ने पैंगोलिन की सभी प्रजातियों को परिशिष्ट। में डालकर पैंगोलिन के वाणिज्यिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। पैंगोलिन के शल्कों में औषधीय गुण होने की बात महज एक मिथक है क्योंकि पैंगोलिन के शल्क केराटिन से बने होते हैं, वही पदार्थ जिससे नाखून, बाल और सींग बनते हैं। गैंडे के सींग की तरह पैंगोलिन के शल्कों का कोई प्रमाणित औषधीय महत्व नहीं है, फिर भी पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इनका उपयोग स्तनपान संबंधी समस्याओं से लेकर गठिया तक के रोगों के इलाज में किया जाता है। शल्कों को आमतौर पर सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे गोली में बदला जा सकता है। कई वर्षों से यह एशियाई प्रजाति शिकारियों और तस्करों का मुख्य निशाना थी। लेकिन अब जब इनकी संख्या कम हो गई है, तो तस्कर तेजी से अफ्रीकी पैंगोलिन की ओर रुख कर रहे हैं। अप्रैल 2019 में एक सप्ताह के अंतराल में दो रिकॉर्ड तोड़ जब्ती में, सिंगापुर ने नाइजीरिया से आने वाले 72,000 पैंगोलिनों में से 14.2 टन शल्क और 14 टन पैंगोलिन के शल्क की खेप जब्त की। ऐसा संदेह है कि पैंगोलिन SARS-COV2 का मध्यस्थ मेजबान है। ऐसा माना जाता है कि हॉर्सशू चमगादड़ से यह पैंगोलिन में आया और पैंगोलिन से यह मनुष्यों में फैला। कई पर्यावरणविदों द्वारा COVID-19 को मनुष्यों द्वारा “पैंगोलिन का बदला” कहा जा रहा है।

भालू के पित्त का उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा (टीसीएम) में हज़ारों सालों से किया जाता रहा है, जिसका पहला ज़िक्र आठवीं शताब्दी के एक चिकित्सा ग्रंथ में मिलता है जिसमें मिर्गी, बवासीर और हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए भालू के पित्त का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। 1900 के दशक की शुरुआत में, वैज्ञानिकों ने पाया कि भालू के पित्त, जो यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय में जमा होने वाला एक तरल पदार्थ है, में उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है-सूअर या गाय जैसे अन्य जानवरों की तुलना में ज़्यादा। यह एसिड पित्त की पथरी को घोलने और यकृत रोगों के इलाज में मददगार साबित हुआ है। हालाँकि, भालू के पित्त को कैंसर, सर्दी-जुकाम, हैंगओवर आदि के इलाज के रूप में भी बेचा जाता है, हालाँकि इन बीमारियों में इसकी प्रभावशीलता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और यह केवल एक मिथक है। एनिमल्स एशिया के अनुसार, पारंपरिक चिकित्सा से परे भालू के पित्त के बाज़ार का विस्तार करने के लिए इसे कभी-कभी टूथपेस्ट, मुँहासों के इलाज, चाय और शैम्पू जैसे घरेलू उत्पादों में एक घटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एशियाई काले भालू, जिन्हें चंद्र भालू, सूर्य भालू और भूरे भालू भी कहा जाता है, पित्त के लिए पाले जाने वाली सबसे आम प्रजातियों में से हैं। जंगल में इनकी जीवन प्रत्याशा 20 से 30 वर्ष होती है, लेकिन कैद में ये 35 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दशकों तक एक फार्म में रह सकते हैं। भालू-पित्त पालन की अमानवीय होने के कारण व्यापक रूप से निंदा की गई है। भालुओं को अक्सर इतने छोटे पिंजरों में रखा जाता है कि वे न तो घूम सकते हैं और न ही खड़े हो सकते हैं। उपेक्षा और बीमारी आम हैं। चीन, हांगकांग, जापान, कोरिया, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम जैसे एशियाई देश मुख्य रूप से मांग को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भालू-पित्त उत्पाद ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मिल सकते हैं। हालाँकि दक्षिण कोरिया और वियतनाम में भालू पित्त पालन अवैध है, लेकिन चीन में यह अभी भी वैध है। भालू पित्त का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) द्वारा निषिद्ध है, जो सीमा पार वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करने वाली संधि है।

न केवल स्थलीय वन्यजीवों का अवैध व्यापार उनसे जुड़े मिथकों से प्रेरित है बल्कि जलीय और समुद्री वन्यजीव भी ऐसे मिथकों से अछूते नहीं हैं। समुद्री घोड़ों को वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट ।। में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसके औषधीय गुणों के बारे में मिथक इस समुद्री जीव की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। चीनी चिकित्सा में अक्सर समुद्री घोड़ों का उपयोग किया जाता है। सूखे समुद्री घोड़ों को कुछ बीमारियों के इलाज के लिए पाउडर में पीस लिया जाता है और आम अनुप्रयोगों में से एक बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के स्तंभन दोष वाले पुरुषों के लिए है। हांगकांग स्थित गैर-लाभकारी पर्यावरण समूह ओशन्सएशिया के अध्ययन ने लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु और हिंद महासागर के पानी से पांच वर्षों में समुद्री खीरे की जब्ती में 13 गुना वृद्धि की पहचान की है अब तक लगभग ₹29.4 करोड़ (US$3.9 मिलियन) मूल्य के 27,166.5 किलोग्राम सूखे, गीले और जीवित समुद्री खीरे जब्त किए गए हैं। समुद्री खीरे कृमि जैसे समुद्री जीव हैं जो एकल शाखा वाले समुद्री जीव (अकशेरुकी) हैं जिनकी दक्षिण पूर्व एशिया, मुख्य रूप से चीन में भोजन और पारंपरिक चीनी चिकित्सा के लिए बहुत मांग है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उपचार गुण होते हैं और इसका उपयोग गठिया, कैंसर, बार-बार पेशाब आना और नपुंसकता जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, हालाँकि इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भारत से इन्हें भारत के उत्तर-पूर्व क्रम और श्रीलंका के माध्यम से चीन और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में तस्करी कर लाया जाता है। यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है।

लॉस एंजिल्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसी तरह, बॉक्स कछुओं की भी भारी मात्रा में तस्करी अमेरिका से की जाती है क्योंकि चीन में इनकी भारी माँग है, जहाँ कुछ कछुओं की कीमत काले बाज़ार में 1,000 डॉलर तक होती है। अमीर लोग इन कछुओं को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक मिथक है कि इनके खोल पर लाल और सुनहरे निशान सौभाग्य और सौभाग्य के प्रतीक हैं। यहाँ तक कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा भी मानती है कि कछुओं को कामेच्छा बढ़ाने और अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए खाया जा सकता है, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

ये कुछ उदाहरण मात्र हैं जो दर्शाते हैं कि किस प्रकार वन्यजीवों से जुड़े मिथक और अंधविश्वास उनकी अवैध तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा रहे हैं।

समस्या का समाधानः जब किसी समस्या की जड़ सांस्कृतिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों, प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों में हो, जैसा कि ऊपर दिए गए अनुच्छेदों में बताया गया है, तो उस समस्या का समाधान केवल कानून प्रवर्तन कार्रवाई से नहीं हो सकता। कानून प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ, जन शिक्षा, जागरूकता और समुदाय में वैज्ञानिक सोच विकसित करने से समुदाय में “व्यवहार परिवर्तन” लाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीवों, उनके अंगों और उनसे प्राप्त उत्पादों की मांग में कमी आएगी और अंततः ऐसे सांस्कृतिक विश्वासों, रीति-रिवाजों, प्रचलित मिथकों और अंधविश्वासों से प्रेरित वन्यजीव अपराधों का अंत होगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करता है। इसमें लिखा है: “राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।” यह अनुच्छेद 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया था और राज्य पर पर्यावरण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व डालता है। इसी प्रकार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A (g) निम्नलिखित कहता है: “भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे तथा प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे।” इस प्रकार, भारतीय संविधान में राज्य के साथ-साथ नागरिकों को भी वन्यजीवों की रक्षा एवं सुधार हेतु अधिदेश दिया गया है। अनुच्छेद 51A (h) के तहत नागरिकों का एक कर्तव्य है जो भारत के लिए अद्वितीय है और नागरिकों को “वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना विकसित करने” के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वैज्ञानिक सोच को विकसित करने से निश्चित रूप से तार्किक और विवेकपूर्ण सोच विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे समुदाय काला जादू (गुप्त प्रथाओं) के अनुष्ठानों को त्याग देगा और अवैध वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा देने वाले मिथकों और अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद कर देगा। स्कूल/कॉलेज के पाठ्यक्रम और गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, संरक्षणवादियों, वन्यजीव स्वयंसेवकों द्वारा अन्य जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के शिकार-विरोधी अभियान ने व्यापक जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, इसमें एक प्रिंट विज्ञापन है जिसमें एक भव्य हाथी को दिखाया गया है, जिसकी सूंड उसके दाँतों के ऊपर एम्परसैंड की तरह मुड़ी हुई है। शीर्षक कहता है, “मैं कोई खिलौना नहीं हूँ।” विज्ञापन आगे कहता है, “हर साल हज़ारों हाथियों को उनके हाथीदांत के दाँतों के लिए मार दिया जाता है, जिनसे छोटी-मोटी चीज़ों से लेकर स्मृति चिन्ह तक सब कुछ बनाया जाता है।” विज्ञापन आगे कहता है, “जानें कि आप वन्यजीव अपराध रोकने के लिए क्या कर सकते हैं।” एक अन्य प्रिंट विज्ञापन में एक स्वस्थ गैंडे की तस्वीर है, जिसका शीर्षक है, “मैं दवा नहीं हूँ” ।।” इसमें आगे कहा गया है, “इस गलत धारणा के कारण कि गैंडे के सींग कैंसर और हैंगओवर को ठीक कर सकते हैं, हर दिन कम से कम एक गैंडे की हत्या कर दी जाती है।” एक बाघ वाले विज्ञापन में कहा गया है, “मैं कोई गलीचा नहीं हूँ।” एक और विज्ञापन, जिसमें एक समुद्री कछुआ है: “मैं कोई स्मृति चिन्ह नहीं हूँ।” सभी विज्ञापनों की टैगलाइन है, “वन्यजीव अपराध रोकें- यह बेहद गंभीर है।”

धार्मिक नेता भी अपने समुदाय को उन पारंपरिक, धार्मिक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो वन्यजीवों के लिए विनाशकारी हैं। दलाई लामा ने एक बयान जारी कर तिब्बती लोगों से बाघ और तेंदुए की खाल के व्यापार या उपयोग से बचने का आह्वान किया है क्योंकि बौद्ध शिक्षाएँ जीवन लेने की मनाही करती हैं। उनकी इस अपील का तिब्बती बौद्ध समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो धार्मिक समारोहों में सजावटी पोशाक के रूप में बाघ और तेंदुए की खाल पहनते थे। उनकी इस अपील के बाद, तिब्बती लोगों ने बाघ और तेंदुए की खाल पहनना बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इन प्रतिष्ठित प्रजातियों की मांग में भारी कमी आई और अवैध शिकार में भी कमी आई।

कई वन्यजीव प्रजातियों की तस्करी इस मिथक के कारण होती है कि इन प्रजातियों में औषधीय गुण होते हैं, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। राज्य सरकार को वन्यजीव गैर-सरकारी संगठनों और संरक्षणवादियों के साथ मिलकर जनता के बीच एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए और उन्हें उन बीमारियों के इलाज में वैज्ञानिक प्रमाणों वाली वैकल्पिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वन्यजीवों के अंगों और उनसे प्राप्त पदार्थों से बनी पारंपरिक दवाइयाँ बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के ठीक हो सकती हैं। यह दोनों के लिए फायदेमंद होगाः समुदाय के लिए क्योंकि उन्हें वैज्ञानिक उपचार मिलेगा और वन्यजीवों के लिए क्योंकि उनका शिकार और तस्करी रुक जाएगी। अगर हम मानव जीवन और आजीविका पर कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव की पुनरावृत्ति से बचना चाहते हैं, तो कोविड-19 महामारी मानवता के लिए एक अंतिम आह्वान है कि वह अवैध वन्यजीव शिकार और व्यापार को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए। वैज्ञानिक सोच को विकसित करने और गैर-वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पारंपरिक दवाओं के बजाय वैज्ञानिक रूप से सिद्ध वैकल्पिक दवाओं का उपयोग करने से वन्यजीवों से जुड़े मिथकों और अंधविश्वासों के कारण होने वाले अवैध वन्यजीव व्यापार के खतरे से निपटने में निश्चित रूप से काफी मदद मिलेगी।

लेखक:

सेवा निर्वत भारतीय वन सेवा अधिकारी है

एवं आध्यतिमक गतिविधियों से जुड़े हैं