मध्यप्रदेश में वन प्रबंधन का इतिहास

घनश्याम सक्सेना

वन विभाग की स्थापना के समय वनसंरक्षक पदनाम जानबूझकर दिया गया था क्योंकि इसमें इस विभाग का बुनियादी कर्तव्य परिलक्षित था” सन् 1860 में कर्नल जी.एफ. पियर्सन (1858-1867) ने तत्कालीन सेंट्रल प्रॉविन्सेज (मध्यप्रदेश) में वन विभाग के गठन का जो मूल उद्देश्य बताया था वह 150 साल बाद भी अटल है। वैज्ञानिक वन प्रबंध के इस डेढ़ सौवें साल में हम आत्मपरीक्षण करें कि इस मूल उद्देश्य के निर्वहन में हम कितने सफल हुये हैं?

वन विभाग की स्थापना की कहानी इन्हीं कर्नल पियर्सन की जुबानी सुनें:

“सन् 1858 में जबकि गदर के अवशेष अंदरूनी इलाकों में छिपे थे तब में सिवनी में मिलिट्री पुलिस के एक दस्ते का कमांडर था। जंगलों में छिपे इन विद्रोहियों को ढूंढ़ते समय मेरा परिचय इस विशाल और बहुमूल्य वनसंपदा से हुआ। जंगलों की अंधाधुन्द कटाई हो रही थी क्योंकि महज एक परवाने के बल पर कोई भी देशी-विदेशी ठेकेदार मनचाही कटाई कर सकता था। हर गोंड के पास कुल्हाड़ी थी। जंगलों में यहां-वहां तमाम लट्ठे कटे पड़े थे। आग लग जाती थी। मैंने सरकार को भेजी जाने वाली अपनी रिपोटों में यह स्थिति स्पष्ट करके सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित किया और इस तरह एक ऐसे विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ जिसका काम वर्षों का संरक्षण होगा। अगस्त 1860 में मुझे सागर और नर्मदा क्षेत्रों का वनसंरक्षक नियुक्त किया गया। मुझे दो सहायक दिये गये। वनसंरक्षक पदनाम जानबूझकर दिया गया था क्योंकि इसमें इस विभाग का बुनियादी कर्तव्य परिलक्षित था।”

तत्कालीन मध्यप्रदेश संभवतः भारत का पहला प्रदेश था जहां वन विभाग की स्थापना करके वनों को सुनियोजित ढंग से वैज्ञानिक प्रबंध के तहत लाया गया। मध्यप्रदेश वन विभाग ने 1961-62 में अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया। तत्कालीन केन्द्रीय कृषि (वन) मंत्री डॉ पंजाबराव देशमुख ने विभाग द्वारा प्रकाशित स्मारिका के लिये 18 नवंबर 1961 को भेजे अपने संदेश में लिखा कि “भारत के विभिन्न भागों में थोड़ा आगे पीछे वन विभागों का गठन किया गया, लेकिन औसत वर्ष 1861 है।”

हाइलेंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक केप्टेन जे. फारसायथ ने लिखा है :

“सन् 1861 में (सागर और नर्मदा तथा अन्य क्षेत्रों को मिलाकर) सेंट्रल प्रॉविन्सेज (सी.पी.) का गठन किया गया और सर रिचार्ड टेम्पिल को चीफ कमिश्नर बनाया गया। उन्होंने वनविभाग को संगठित करने में रुचि ली। आदेशानुसार मैं पचमढ़ी के लिये रवाना हुआ जहां गोंड और कोरकू इलाके के बीचों बीच एक स्थायी फारेस्ट लॉज बनाना था। हमारी रुचि महादेव गिरी श्रृंखला के वनों को बचाना था और इन आदिवासियों के हितों को स्वयं के हितों से जोड़ना था 11 जनवरी 1862 को मैंने जबलपुर के छोटे से स्टेशन को अलविदा कहा। 25 जनवरी को नरसिंहपुर के पास से मुख्य सड़क छोड़कर पहाड़ियों में प्रवेश किया।” जे. फारसायथ ने यह नहीं लिखा है कि वे पचमढ़ी कौन सी तारीख को पहुंचे। वे वहाँ एक छोटा-सा लॉज बनाना चाहते थे। साल की लकड़ी थी। लेकिन ईंटों और चूने की समस्या थी। उन्हें ऐसा लगा कि कोरकू लोग वहां कोई इमारत खड़ी करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन फारसायथ ने वहां के कोरकू मुखिया को पटाया। उन्होंने कोरकुओं को तमाखु के साथ चूना खाते देखकर चूने का पता लगाया, जो निर्माण कार्य के लिये जरूरी था। उन्होंने गोंड और कोरकुओं को ईंटें बनाने के काम में लगाया और एक लॉज बनाने का काम शुरू हुआ जो मार्च के अंत तक काफी बन चुका था। 28 मार्च को सिवनी, छिदंवाडा और बैतूल के लिये रवाना हुये तथा 28 मई को बोरी के रास्तें पुनः पचमढ़ी के लिये प्रस्थान करके अगले दिन रोरीघाट से वहां पहुंचे। “….

बहुत मेहनत के बाद हमने समय रहते इस लॉज पर छप्पर छा दिया, इसके दरवाजे पर एक बायसन का सिर लगा दिया और इसे बायसन लॉज का नाम दिया। तब से वन विभाग का मुख्यालय इसी लॉज में रहा।” जे. फारसायथ का यह उद्धरण म.प्र. वन विभाग द्वारा 1959 में प्रकाशित स्मारिका से दिया जा रहा है, जो पचमढ़ी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फारेस्ट्री की मीटिंग के समय प्रकाशित की गई थी।

यह मध्यप्रदेश के लिये गर्व की बात है कि इस प्रदेश में जब 1861 में वैज्ञानिक वन प्रबंध का श्रीगणेश हो चुका था तब उसके तीन साल बाद केन्द्र के स्तर पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सन् 1864 में डॉ डीट्रिच ब्रांडिस आईएफएस को प्रथम वन महानिरीक्षक (आई.जी. फारेस्ट) नियुक्त किया। डॉ. ब्रांडिस ने अपना पहला दौरा मध्यप्रदेश से करके देश में नीति निर्धारण के लिये इसी प्रदेश से प्रेरणा ली। उन्होंने कर्नल पियर्सन को नागपुर तलब किया। पियर्सन तब तक वनकार्य के सिलसिले में दो हजार मील का सघन भ्रमण कर चुके थे। पियर्सन लिखते हैं – “हम लोगों ने पेंच नदी पर अलीकट्टा तक मार्च किया। वहां से मैं उन्हें सागौन और मिश्रित वनों से होकर कुरइ घाट रेंज और वेनगंगा तथा मंडला तक ले गया। इस वनभ्रमण के दौरान मेरी और डॉ. ब्रांडिस की चर्चा से कुछ बिंदु उभरे जो हमारे काम के प्रस्थान बिन्दु थे (1) वों का सीमांकन (2) वों का संरक्षण (3) वन राजस्व के स्त्रोतों की तलाश। हमने फिलहाल वनों को आग से बचाने तथा उनका प्रबंध करने के लिये दो ब्लाक, डॉ. ब्रांडिस के अनुमोदन से चुने। एक ब्लाक पचमढ़ी के नीचे बोरी-वन था और दूसरा मंडला जिले में खोरमेर पठार पर जगमंडल वनक्षेत्र। ये दोनों वनक्षेत्र हमारे प्रारंभिक प्रयोगों के लिये नितांत उपयुक्त थे।” भारत में पहला रिजर्व घोषित होने का श्रेय बोरी को है।

डॉ. ब्रांडिस ने लिखा “टोपोग्राफिकल सर्वे ने 1867-69 के बीच बोरी फारेस्ट का सर्वे (स्केल एक इंच एक मील) किया। सन् 1871 में वनविभाग ने भी (चार इंच एक मील) इसका एक नक्शा तैयार किया। यहां सागौन और बांस प्रजाति है। बांस की लंबाई 40 से 50 फुट और गोलाई 9 से 10 इंच तक है। लेकिन अधिकांशतः सागौन की लंबाई 60 फुट और उससे भी ज्यादा है। लेंडिया, साजा और अन्य वृक्ष प्रजातियां भी हैं लेकिन मुख्य प्रजातियां सागौन और बांस ही हैं। सन् 1861 में जो पहली कटाई की गयी उसमें सामान्यतः 60 से 80 फुट के 3 फुट तक की गुलाई के लट्टे निकले। 9 फुट गुलाई के लट्टे भी निकले लेकिन वनों में आग के प्रभाव के कारण वे खोखले थे। यदि यहां विधिवत वैज्ञानिक वन प्रबंध और संरक्षण हो तो निःसंदेह यहां से 100 फुट लंबे तथा 6 फुट गुलाई के लट्टे भी निकल सकते हैं। सन् 1869 में मैंने बोरी में काफी समय बिताया। यहां वन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य सागौन के क्षेत्र में वृद्धि करना होना चाहिये। केप्टेन डोवेटन से सागौन के रोपण लगाकर खाली स्थानों को भरने की चर्चा की। सन् 1868 में यहां दो सागौन रोपण लगाये गये एक बोरी नदी के दार्य किनारे पर और दूसरा खुले घास के मैदान में। निचले स्थलों के रोपों को पाले का खतरा होने से इनकी बढ़वार कम है जबकि ऊचाई के रोपों की बढ़वार अच्छी है। सन् 1864 से बोरी वनों को आग से निरंतर बचाया जाता रहा है।”

सर विलयम श्लिक आई.एफ. एस. (1876-89) भारत के दूसरे वन महानिरीक्षक थे। उन्होंने भी तत्कालीन वन संरक्षक डोवेटन के साथ मध्यप्रदेश के वनों का भ्रमण दिसंबर 1882 में किया। उन्होंने लिखा-“कई वर्षों तक डोवेटन के अवलोकनों से पता चला है कि यहां वनोपज की प्रति व्यक्ति न्यूनतम वार्षिक आवश्यकता इस प्रकार है-ईंधन पांच मन, काष्ठ, बांस आदि मकान बनाने या हल बनाने के लिये चार मन और घास आदि ढाई मन (कुल साढ़े ग्यारह मन)। हमारी एक करोड़ की आबादी के लिये चराई के अलावा लगभग 12 करोड़ मन वनोपज की वार्षिक आवश्यकता है…. एक करोड़ लोग 22095 वर्गमील में खेती करते हैं और उनकी जरूरतों की पूर्ति के लिये 54656 व.मी. वन क्षेत्र है…. सन् 1878 में जो वन कानून पास हुआ उसके अनुसार सेंट्रल प्रॉविंसेज में सरकारी वनों का क्षेत्र इस प्रकार था: रिजर्व फारेस्ट 2549 व.मी. और अन-रिजर्व फारेस्ट 16953 व.मी. (कुल 19502 व.मी.) बोटी वन को 1864 से आग लगने से बचाया गया है जिसका खर्च लगभग आठ आना प्रति एकड़ है। जगमंडल रिजर्व को 1867 से आग से बचाया गया है जिसका व्यय 12 आना प्रति एकड़ आया है।”

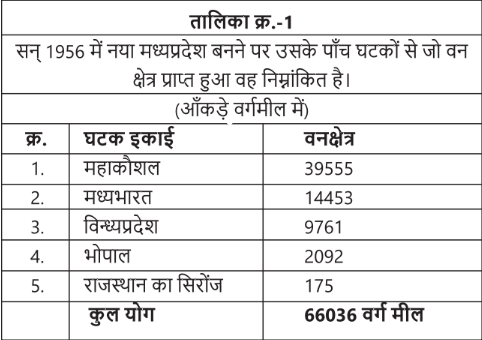

तीसरे वन महानिरीक्षक बी. रिबनट्राप आई.एफ. एस. ने ‘अविलंब एक वर्किंग प्लान डिवीजन बना कर वनों को सतत् उत्पादन के आधार पर वैज्ञानिक वन प्रबंध के अंतर्गत लाने’ पर बल दिया। दिनांक 01 नवंबर 1956 को तत्कालीन सेंट्रल प्रॉविन्सेज के हिन्दीभाषी क्षेत्र यानी महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल के विलय से मध्यप्रदेश का गठन हुआ। इसके वनों में जो संरक्षित (रिजर्व) आरक्षित (प्रोटेक्टेड) ओर अवगीकृत (अनक्लास्ड) वन शामिल है वे निम्नांकित पांच स्त्रोतों से मिले:

1. तत्कालीन मध्यप्रदेश (सीपी और बराट) का ब्रिटिश शासित महाकौशल क्षेत्र

2. निम्नांकित की पूर्व-देशी रियासते

(क) महाकोशल रीजन की ईस्टर्न स्टेट एजेंसी की वे 15 रियासतें जिनका विलय 1948 में तत्कालीन म.प्र. में हुआ था।

(ख) मध्यभारत की 26 रियासतें

(ग) विन्ध्यप्रदेश की 25 रियासतें

(घ) भोपाल रियासत

3. 1951-53 के बीच जागीरदारी-जमींदरी-मालगुजारी उन्मूलन के नतीजतन राज्य को मिले वन।

उपरोक्त घटकों में से प्रत्येक से मध्यप्रदेश को जो वनक्षेत्र मिला उसका विवरण तालिका क्र.-1 में दिया गया है।

चूंकि मध्यप्रदेश विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर बना था अतः यहां वनप्रबंध का स्वरूप भी न केवल प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग था बल्कि पूर्व स्वामित्व (एक्स प्रोप्राइटरी) वाले क्षेत्रों में भी भिन्नता थी। कोई विश्वसनीय आंकड़ा-आधार भी उपलब्ध नहीं था।

महाकौशल क्षेत्र में वानिकी का प्रारंभ इस लेख की शुरुआत में पियर्सन, फ़ारसायथ, ब्रांडिस, श्लिक आदि के उद्धरणों से स्पष्ट है। वन प्रबंध जैसी कोई व्यवस्था 1861-62 से प्रारंभ हुई जब ‘वेस्टलैंड रूल्स’ बने। बताते चलें कि उन दिनों वनों को वेस्टलैंड के अंतर्गत वगीकृत किया जाता था। भू-उपयोग की तत्कालीन अवधारणा के अनुसार कृषि-भूमि को छोड़ कर शेष सब ‘वेस्टलैंड’ ही थी। इन नियमों के तहत सागौन, साल, शीशम और बीजा को मूल्यवान टिम्बर मानकर जनता द्वारा इनके रोपण और दोहन पर प्रतिबंध लगाये गये। व्यवस्थित वानिकी के श्रीगणेश में उस समय जो बाधायें थीं उनमें प्रमुख थी यातायात और संवहन के साधनों का घोर अभाव, प्रशासन की अति प्रारंभिक स्थिति, भूमि व्यवस्थापन का अभाव, राजस्व और वन अधिकारियों की कमी आदि। जहां तक नवगठित वनविभाग का सवाल था उसकी जर्जर हालत का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इतने बड़े प्रदेश के लिये केवल एक वनसंरक्षक और दो सहायक कार्यरत थे। “हमारा काम वन प्रबंधन से अधिक तो खोज-बीन (एक्सप्लोरेशन) का था। हम एक ऐसे अपरिचित, विशाल और विस्तृत क्षेत्र से परिचय प्राप्त कर रहे थे जहां अभी तक सभ्य संसार के पांव तक नहीं पड़े थे”-कर्नल पियर्सन ने लिखा है।

भूमि पर निवासियों के अधिकारों के निर्धारण के साथ-साथ वनों के रिज़र्वेशन का काम चला। आज हम जिन्हें कानून-सम्मत अधिकार कहते हैं वे उन्नीसवीं सदी में रीति-रिवाज और परम्परा-प्रदत्त थे। तत्कालीन चीफ कमिश्नर सर रिचर्ड टेम्पिल का कहना था कि प्रशासनिक तंत्र के अभाव, परंपरा की दुहाई तथा राजनीतिक कारणों से हमें ऐसे बहुत से वन क्षेत्रों को रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखना पड़ा जिनमें अपार संभावनायें थीं। ये रियासतों और जींदारों के क्षेत्र थे- ऐसे राजाओं और जागीरदारों, जींदारों के जिन्होंने सन् 1857 के प्रथम सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। “हम ज्यादा से ज्यादा यह उम्मीद कर सकते थे कि ये देशी मुखिया (नेटिव चीफ) वनसंरक्षण के लाभप्रद सिद्धांत को समझकर ये क्षेत्र हमें लीज पर दे देंगे” टेम्पिल ने लिखा है। “कोई भी उद्योगी व्यक्ति बस्ती बसा सकता था। खेती के लिये वन क्षेत्र ले सकता था। जहां सर्वेक्षण का काम आदिम अवस्था में रहा हो और युक्ति-युक्त संतुलित भू-उपयोग की अवधारणा का अत्यंत अभाव हो, वहां वनों के रिजर्वेशन यानी संरक्षण की गति तो धीमी होना ही थी” टेम्पिल आगे लिखते हैं।

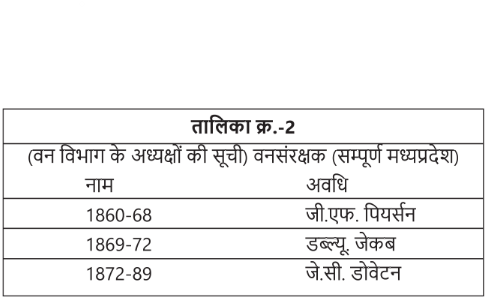

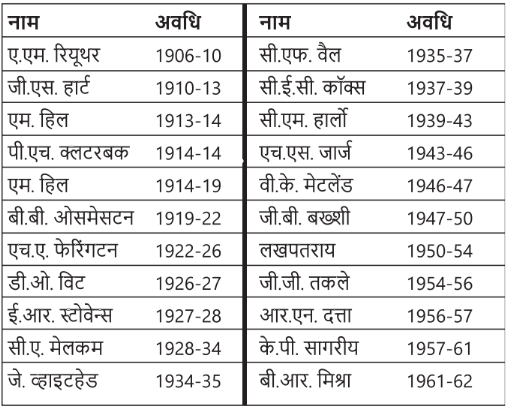

बेबर खेती (शिफ्टिंग कल्टीवेशन) बहुमूल्य वनों को अकथनीय क्षति पहुंचा रही थी। पियर्सन 1860-68 की अवधि में वनसंरक्षक रहे। उनके बाद नियुक्त वन संरक्षक डब्ल्यू जेकब (1869-72) ने लिखा है कि “अगर जबलपुर-नागपुर रेलवे साठ के दशक के बदले 70 के दशक में आई होती तो हम वनों के रिजर्वेशन का बहुत काम कर चुके होते। वनविभाग का जो काम 1860 में शुरू हुआ उसके तुरंत बाद वनों के रिजर्वेशन से कहीं अधिक प्राथमिकता तो रेलवे को स्लीपर देने की हो गयी, जिसमें सारे अधिकारी झोंक दिये गये। हम संरक्षण के स्थान पर दोहन में लग गये।’ (वन विभाग के अध्यक्षों की सूची तालिका क्र-2 में देखिये)

जिन वनक्षेत्रों का अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया था उन्हें कानूनी जामा पहनाने के लिये पहले इंडियन फारेस्ट एक्ट 1865 में पास किया गया जिसे बाद में 1875 और 1878 में संशोधित किया गया। इन वनों को रिजर्व फारेस्ट घोषित करके क्लास वन रिजर्व नामांकित किया गया। तत्कालीन सरकार की नीति यह थी कि इस प्रथम श्रेणी के वनों को वैज्ञानिक वन प्रबंध के तहत लाकर इनके क्षेत्र में वृद्धि की जाये तथा स्थानीय जनता की मांगें द्वितीय श्रेणी के वनों से पूरी हों।

सन् 1865 में प्रदेश को छह वन मंडलों में विभाजित किया गया। कटाई के पहले मार्किंग करने का सिस्टम अपनाया गया। मद्रास प्रेसीडेंसी में जो नीलम्बर सागौन रोपण लगाये गये थे उनकी सफलता से प्रेरणा लेकर हमारे चुने हुये क्षेत्रों में सागौन रोपण लगाकर मानवनिर्मित वन बनाने की योजना का श्रीगणेश हुआ। सन् 1868 से 1870 तक बोरी, मंडला, सागर, बैतूल और सिवनी में सागौन का रोपण सफलतापूर्वक किया गया। सागर डिवीजन में डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस नामक बांस प्रजाति का रोपण प्रयोग के तौर पर किया गया।

भारत के द्वितीय वन महानिरीक्षक श्लिक ने 1882-83 में प्रदेश के दौरे के बाद सिफारिश की कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी वनों का भेद मिटाकर द्वितीय श्रेणी के जंगलों को भी वन विभाग को सौंप दिया जाये। सन् 1888 में सरकार की मंशा यह थी कि द्वितीय श्रेणी के वनों को या तो स्थायी रूप से प्रथम श्रेणी का माना जाये या फिर कृषि, बसाहट आदि के लिये दे दिया जाय। श्लिक ने वन विभाग की कार्यपद्धति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाये : (1) अतिरिक्त नियुक्तियां करके नियत्रंक स्टाफ में वृद्धि की जाये (2) रिजों की आंतरिक और बाह्य सीमाओं का कानूनी और अधिकृत सीमांकन किया जाये (3) वर्किंग प्लान के आधार पर शासकीय वनों का प्रबंध और दोहन किया जाये (4) अग्नि से बचाव के काम को बढ़ाया जाये (5) सिल्विकल्चर आपरेशंस का विस्तार हो (6) कम्यूटेशन लायर्सेस या खाम तहसील पद्धति के तहत वनों में अतिरिक्त संरक्षण व्यवस्था लागू हो।

मध्यप्रदेश में और भारत में वन विभागों के गठन और आंशिक रूप से वैज्ञानिक वन प्रबंध को लागू हुये तीन दशक से अधिक हो गये थे। अतः एक सामान्य वननीति बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। यह काम डॉ. बोलकर को सौंपा गया और 1894 में भारत की प्रथम वननीति बनी। डॉ. बोलकर ने लिखा कि ‘यद्यपि व्यवहारिक रूप से वन विभाग को राजस्व अर्जन पर गर्व होना चाहिये किंतु उसके पास साधनों की बेहद कर्मी है। वनों को वर्किंग प्लानों के माध्यम से वैज्ञानिक वनप्रबंध के तहत लाना चाहिये। यद्यपि डॉ. बोलकर का काम कृषि क्षेत्र का परीक्षण-आंकलन करके उसमें सुधार के लिये सुझाव देना था, किंतु उन्होंने भूमि और जल धारा के संरक्षक के रूप में वन-वानिकी को कृषि की धाय (फॉस्टर मदर) निरूपित करके कृषि विकास के लिये वन संरक्षण के महत्व को पहली बार रेखांकित किया। उन्होंने लिखा ‘फॉरेस्ट्री इज द. फॉस्टर मदर ऑफ एग्रीकल्चर’।

सन् 1895 से 1905 तक मध्यप्रदेश में वर्किंग प्लान बनाने का काम प्रारंभिक स्तर पर चालू रहा। वनों का दोहन इन वार्किंग प्लानों के आधार पर विभाग के नियंत्रण में ठेकेदारों द्वारा किया जाता था। सन् 1908 से 1915 की अवधि में वार्किंग प्लानों को और अधिक वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया। सन् 1912 में लेफ्टविच नामक अधिकारी ने पहला ग्रेजिंग सैटिलमेंट किया और तब से वार्किंग प्लान के साथ स्पेशल टेविन्यू ऑफिसर की सम्बद्वता अनिवार्य रही। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-19) के दौरान वनों का अत्यधिक दोहन हुआ और निष्ठावान वन अधिकारियों ने इसमे सहयोग करने वालों को रेविन्यू हंटर की संज्ञा दी।

सन् 1901 में सी.पी. (मध्यप्रदेश) में तीन वन संरक्षक थे। अतः नवंबर 1906 में ए.एम. रियूथर को प्रथम मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया गया और उनका मुख्यालय पचमढ़ी स्थित बायसन लॉज में रखा गया। सन् 1862 में केप्टेन फारसायथ द्वारा इस लॉज के निर्माण के पश्चात् सन 1927 तक इस पर वन विभाग का अधिकार रहा। इसी वर्ष वन विभाग का मुख्यालय सी.पी. की तत्कालीन राजधानी नागपुर को स्थानांतरित हो गया।

सन् 1930 से 1933 तक विभाग का पुनर्गठन होता रहा। तीनों वन संरक्षकों का मुख्यालय नागपुर में कर दिया गया। अब तीन वन संरक्षक सर्किल और 23 फारेस्ट डिवीजन थे। इसी समय हार्क फारार्ड नामक एक फारेस्ट आफिसर ने ‘इंडियन फारेस्टर’ नामक पत्रिका में वन विभाग में सुधार के बहुत से सुझाव दिये जिन्हें किसी ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उन्हें कार्यान्वित करने के लिये साधनों का अभाव था। सन् 1930 तक राजनीति करवट बदलने लगी थी। मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से जंगल सत्याग्रह हुआ। ए.एच. स्टीन (1924-47) ने लिखा “सन् 1930 के सिविल अवज्ञा आंदोलन ने सी.पी. में जंगल सत्याग्रह का रूप ले लिया। यदि यह आंदोलन अहिंसक रहा होता तो वन विभाग और जनता के बीच तालमेल की आवश्यकता की तरफ ध्यान आकर्षित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता”। स्टीन का कथन अपनी जगह है क्योंकि सरकार ने अविलंब एक फारेस्ट एनक्वायरी कमेटी का गठन किया जिसमें शासकीय और अशासकीय सदस्य थे। इसकी सिफारिशों में एक सिफारिश रिजर्व फारेस्ट में चराई की सुविधा देने की थी जिसे सरकार ने मान लिया था। इससे वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-45) तथा मंदी के कारण वन मंडलों की संख्या घटाकर 23 से 18 तथा रेंजों की संख्या 142 से 119 कर दी गई। अधिक दोहन हुआ। वनों को क्षति पहुंची। लेकिन वन विभाग की आय बढ़कर दो करोड़ रुपये हो गई। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद वनों के संरक्षण और विकास पर नये सिरे से बल दिया गया। अब वर्किंग प्लानों के अनुसार वनों के प्रबंध और दोहन के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया गया। अब तक भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। प्रांत में लोकप्रिय सरकार बन गई थी। राष्ट्र के विकास में वर्गों का योगदान उद्योगों के लिये कच्चे माल की पूर्ति के स्त्रोत के रूप में माना गया। सन् 1944 में हरबर्ट हॉवर्ड ने ‘भारत के लिये युद्धोत्तर वननीति’ प्रस्तावित की और मध्यप्रदेश में एक वननीति समिति गठित की गई जिसमें श्री के.पी. सागरीय, आईएफएस को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री सागरीय राष्ट्रीय विचारों के वनाधिकारी थे। उन्होंने सिल्विकल्चरिस्ट की हैसियत से द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अत्यधिक दोहन का विरोध किया था। सन् 1956 में नये मध्यप्रदेश के गठन के बाद सन् 1957 में श्री सागरीय प्रदेश के दूसरे मुख्य वन संरक्षक बने। सन् 1960 में जब मैंने वन विभाग की पत्रिका ‘वनश्री’ के संपादक के रूप में विभाग में प्रवेश किया तो श्री सागरीय ने मुझे बताया था कि “द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया उसके विरोध में एक स्टेज पर तो मैंने आईएफएस से त्याग पत्र देने तक का मन बना लिया था। लेकिन एस.एन. मेहता, आईसीएस ने मुझे रोक दिया। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता डी.के. मेहता ने भी मुझे टोका जो बाद में प्रदेश के वनमंत्री बने।” इस समिति ने मार्च 1951 में अपना प्रतिवेदन दिया जो बाद में मई सन् 1952 में स्वतंत्र भारत की वननीति बनाने का आधार सिद्ध हुआ।

सन् 1956 में नये मध्यप्रदेश का गठन हुआ जिसमें महाकौशल के ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सुप्रबंधित वनों के अलावा वहां की रियासतों तथा मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल रियासत के ऐसे वर्षों को सम्मिलित किया गया जिनमें वैज्ञानिक वन प्रबंध का स्तर बहुत अच्छा नहीं था तथा अधिकांश वर्षों को राजा-नवाब की शिकारगाह के रूप में लिया जाता था। इनकी घटकवार स्थिति की संक्षिप्ति निम्नानुसार हैः- महाकौशल क्षेत्र की पूर्व रियासतें वास्तव में वर्तमान छत्तीसगढ़ की एक्स प्रिंसली स्टेट हैं। यद्यपि अंग्रेज इन रियासतों का नियंत्रण ईस्टर्न स्टेट एजेंसी के तहत करते थे लेकिन इनके आंतरिक मामलों में जिनमें वन संसाधन शामिल थे, अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं था। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने सरगुजा, बस्तर आदि बड़ी रियासतों के वनों के प्रबंध में सन् 1920 से रुचि लेना प्रारंभ किया। डॉ. एच.एफ. मूने को इस्टर्न स्टेट एजेंसी का फारेस्ट एडवाईजर नियुक्त किया गया। वे 1948 तक इस पद पर बने रहे जब तक कि रियासतों का विलीनीकरण नहीं हो गया। उन्होंने 20 साल तक इन वनों को वैज्ञानिक ढर्रे पर लाने का सीमित प्रयास किया। “पहाड़ों और घाटियों के यह वन आबादी से दूर दुर्गम स्थलों में होने के कारण सुरक्षित हैं। यहां 75 इंच से अधिक वर्षा होने की वजह से इनकी बढ़वार बहुत है। यहां की वनस्पति-विविधा आश्चर्यजनक है। लेकिन क्या यह वन कभी सुप्रबंधित हो पायेंगे?” डॉ. मोने ने बैलाडिला के वनों के बारे में सन् 1942 में लिखा था। फिर भी मोने ने इन रियासतों के काफी वनक्षेत्रों को रिजर्व घोषित करवाया।

विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र के वनों में रीवा रियासत का मुकुन्दपुर इलाका जो उस समय मांड रिजर्व के नाम से जाना गया, सन् 1862 में आरक्षित घोषित होने वाला यहाँ का पहला वनक्षेत्र था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वन प्रबंध का कार्य यहाँ सन् 1880 से प्रारंभ हुआ जब रीवा दरबार को मिस्टर मैकी की सेवायें दी गई। मैकी ने लिखा- “रीवा रियासत के उत्तर-पूर्व के वनों से जिसे बारडी इलाका कहते हैं, सन् 1881 में 30 लाख बांस और 1 लाख साल के लट्ठे सोन नदी में बहाकर गंगा किनारे दीनापुर और पटना की मंडियों में जाते थे। रीवा के साल वर्गों के विनाश को रोकना होगा…।” मैकी ने रीवा के वनों में विशेष परमिट के बिना कटाई पर रोक लगा दी थी जिसका खासा विरोध हुआ। मैकी ने सन् 1886 में बघेलखंड यानी रीवा रियासत से विदा ली। तब तक वहाँ 162.5 वर्गमील वनक्षेत्र का ही सीमांकन और आरक्षण हो पाया था जो कुल जंगल का 1.25 प्रतिशत था। जहाँ तक बुंदेलखंड के वनों का प्रश्न है वहाँ तो वैज्ञानिक वन प्रबंध वर्किंग स्कीमों और वकिंग प्लानों के माध्यम से 1956 के बाद से ही लागू हुआ। इतना जरूर है कि राजाओं के शिकार क्षेत्र अवैध कटाई या शिकार से एकदम बचे रहे।

मध्यभारत का घटक भी देशी रियासतों का था। यहां इंदौर और ग्वालियर रियासतों में वनप्रबंध की ओर राजाओं का ध्यान था। ग्वालियर में वन विभाग की बाकायदा स्थापना 1905 में हुई थी और 1912 से संगठित तौर पर कार्य प्रारंभ हुआ था। बी.एच. कोतवाल प्रथम वन संरक्षक बने। इसी वर्ष ग्वालियर फारेस्ट एक्ट पास हुआ। सन 1919 में फारेस्ट कमेटी बनी। सन् 1934 में वनों का रिजर्वेशन शुरू हुआ। सन् 1930 में आर.बी. लाला हरस्वरूप वन संरक्षक बने और कॉपिस-विद-स्टेन्डर्ड सिस्टम के अनुसार 25 वर्षीय साइकिल के आधार पर फैलिंग सीरीज़ बनीं। यूपी के एक रिटायर्ड वनाधिकारी एम.पी. भोला के निर्देशन में 1938 में नियमित दोहन योजनायें बनीं। इन्दौर की होलकर रियासत में वन विभाग की स्थापना सन् 1903 में हुई और 1911 में विधिवत इन्दौर फारेस्ट एक्ट लागू किया गया। सन् 1912 तक पहली बार 2800 व.मी. का वनक्षेत्र रिजर्व घोषित किया गया।

भोपाल रियासत के वन ‘राजस्व’ विभाग के अंतर्गत थे। लगभग 6 बार इनका प्रबंध राजस्व विभाग और मुस्तगीरों के बीच हस्तांतरित होता रहा। मुस्तगीर तो टिम्बर स्पेकुलेटर ही थे। सन् 1891 में मुस्तगीरों पर थोड़ा नियंत्रण किया गया। दरोगा और रवन्नानिगारों की नियुक्ति की गई। सन् 1905 में सी.पी. के एक फारेस्ट रेंजर को डी.एफ.ओ. पदोन्नत करके भोपाल लाया गया। इनका नाम नरसिंहराव था। भोपाल में वन प्रबंध जैसी व्यवस्था लागू करने का श्रेय इन्हीं को है। इन्होंने 1907 में वन विभाग की स्थापना की। सन् 1916 में भोपाल फारेस्ट एक्ट पास किया गया। उस समय यहां 1953 व.मी. वन बताया गया। बाद को नरसिंहराव के जाने पर वनविभाग का काम अख्तर अली को सौंपा गया। लेकिन 1921-22 में रेफ्टर नामक अधिकारी ने यहां के वन प्रबंध पर घोर असंतोष व्यक्त किया। नरसिंहराव को पुनः बुलाया गया। उन्होंने वर्किंग प्लान बनाने का सुझाव दिया। सन् 1934 में श्री सरकार को वर्किंग प्लान बनाने का काम सौंपा गया जो उन्होंने सन् 1937 तक पूरा कर लिया। सन् 1944 में श्री के. आर.एन. पिल्ले को सी.पी. से बुलाकर फारेस्ट एडवायजर बनाया गया। उन्होंने रियासत के वनों को वैज्ञानिक प्रबंध के तहत लाने का बहुत अच्छा काम किया। पिल्ले 1956 तक भोपाल में वन संरक्षक रहे। श्री पिल्ले के कार्यकाल में भोपाल का वन राजस्व मात्र दस हजार रुपये से चालीस लाख का आंकड़ा पार कर गया था। व्यय दस लाख रुपये से थोड़ा अधिक था।

सन् 1956 में जब नया मध्यप्रदेश बना तो प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू थी। इसके तहत वन विकास के विभिन्न कार्यों के लिये 11289 लाख का प्रावधान था जिससे वनों का सीमांकन, वर्किंग प्लान बनाने, वन वर्द्धनिक कार्य करने, वनमार्ग और भवन बनाने, रोपण, सिल्विकल्चर आदि कार्य करने थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वानिकी के लिये 29124 लाख का प्रावधान था। इस योजना अवधि (1957-62) में मध्यप्रदेश में 8 टेरिटोरियल और दो फंक्शनल सर्किल थे। वनमंडलों की संख्या 50 थी। वन विभाग के अंतर्गत 66036 वर्गमील वनक्षेत्र था, जिसमें से 30347 व.मी. क्षेत्र रिजर्व था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 620 लाख की थी।

सन् 1860 में जब वन विभाग का गठन किया गया तो वन राजस्व का आंकड़ा लाख में भी नहीं था। सौ वर्ष बाद 1960 में वन विभाग की आय 1011 करोड़ हो गई थी। वन विभाग निस्तार के रूप में जो लगभग 3 करोड़ की वनोपज देता था वह इससे अलग थी। सन् 1960-61 में वन विभाग का व्यय मात्र 314 करोड़ था।

भारत में वैज्ञानिक वनप्रबंध की सुदृढ़ नींव रखने में मध्यप्रदेश का निर्णायक योगदान था। इस प्रदेश के वन प्रबंध को देश के लिये मॉडल माना जाता था। मध्यप्रदेश की वननीति समिति के प्रतिवेदन को 1952 में बनी राष्ट्रीय वननीति का आधार माना गया था। यद्यपि इस लेख में केवल 1860 से 1960 तक की गतिविधियों का समावेश है किंतु यह बताना प्रासांगिक होगा कि इस प्रदेश ने जब 1964-65 में तेंदू पत्ते के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया तो अनेक प्रदेशों ने उसका अध्ययन करके अपने यहां वही व्यवस्था लागू की। यह योजना श्री श्यामसुन्दर श्रीवास्तव, आईएफएस तत्कालीन वनसंरक्षक (तेंदू पत्ता) ने बनाई थी। वनसेवा में ‘बड़े भैया’ के नाम से विख्यात श्रीवास्तव जी वर्तमान में इन्दौर में रहते हैं और आजकल अस्वस्थ हैं। 70 के दशक में श्री जगतज्योति दत्त आईएफएस ने वन्यप्राणी संरक्षण की जो योजना बनाई वह भी भारत सरकार ने मॉडल मानकर सभी प्रदेशों को सर्कुलेट की। श्री दत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से रिटायर होकर भोपाल में रहते हैं। मध्यप्रदेश ने वन सरंक्षण का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिये देश में सर्वप्रथम वनश्री नामक हिन्दी पत्रिका सन् 1960 में प्रकाशित की। इससे प्रेरणा लेकर कई प्रदेशों ने पत्रिकायें निकाली जिनमें उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकाशित अरण्या, राजस्थान द्वारा प्रकाशित वनप्रभा और हिमाचल द्वारा प्रकाशित वनसंदेश तो मुझे याद है।

यहां यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पुरानी पीढ़ी के वनाधिकारियों की चरित्रगत विशेषता थी सार्थक डायरी लिखना और ऐतिहासिक महत्व की टिप्पणियां या आलेख छोड़ना। सन् 1960-61 में जब मध्यप्रदेश वन विभाग अपनी शताब्दी मना रहा था तो मुझे, श्री एम.एस. तोमर और श्री एच.एस. पंवार को यह काम सौंपा गया था कि हम लोग राज्य पुनर्गठन के बाद नागपुर से आई फाईलें छानकर उनमें से ऐसे आलेख ढूंढ़े जो वनविभाग का इतिहास बताते हों। इनमें बहुत दिलचस्प और दिशादर्शक आलेख मिले। कुछ को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्हें मूलतः पढ़ने में आनंद मिलेगा। इनका हिंदी अनुवाद उसमें बाधाकारक होगा :-

ए.ए. डनबर ब्रांडर आई.एफ. एस. (1899-1923) वन संरक्षक लिखते हैं My experience of the Central Provinces consisted of 21 years. As this may not convey much it is necessary to explain that forest officers habitually go to the forest forest officer’s life has said ‘…… that since a forest officer’s business takes him far from beaten roads and regular stations, he learns to grow wise in more than woodlore alone; to know the people and the polity of the jungle….. he is the friend of newly planted trees, the associate of uncouth Rangers and hairy trackers till the woods that show his care, in turn set their mark upon him

सी.ए. मेलकम, आई.एफ.एस. (1902-1934) ने वनसंरक्षक की हैसियत से अपने बैतूल भ्रमण के बारे में लिखा :-

“Betul where upcountry contractors purchase coupes at speculative prices has led to serious irregularities. The favourite plan is to move the coupe boundaries to include a number of unmarked trees or cut the standards and remove the marks, and there is reason to believe that corruption of local staff is freely resorted to. In one case papers found in searching a contractor’s house showed that the coupe was shared by several men but a holder of a two anna share could not be identified and it is believed that it was given or sold to a Range official

जे.डब्ल्यू. वेस्ट आई.एफ.एस. (1904-1925) ने 75 साल पहले जो लिखा वह आज भी प्रासंगिक है।

When one sees the work that the forest service has done for India, and one knows the temptation to make more money than (we) should out of the forests, one trembles for the future. A good forester doesn’t cut more timber than grows….. in a year. Thus if it takes a hundred years to grow a good tree, then a forester is not justified in cutting more than a hundredth part of the growing stock annually.. We produce wealth for the country and benefit for the people The most awful crime that a forest officer could be accused of was that of being a Revenue Hunter It is so easy to cut down trees and so hard to replace them”

श्री के.पी. सागरीय, आई.एफ.एस. 1956 में नये मध्यप्रदेश के गठन के बाद द्वितीय मुख्य वन संरक्षक (1957-61) थे। द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-45) के समय बोरी वर्गों की ओवर फैलिंग का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने लिखा :

The revision of working plan of Bori forests prescribed conversion by clear felling on a 80 year cycle on the assumption that trees could attain an average girth of 6ft in this period as aganist the earlier estimates by Brandis in 1869 and Fernandes in 1897 of 200 and 100 year respectively this would have resulted in tremendous sacrifice of young growth I requested the C.C.F. to inspect the forest along with the central silviculturist and the WPO and pass orders on the plan On pretext of the war he commended the plan……….. Meanwhile the data collected confirmed that the net price per tree varies directly with age………….. The price-age gradient of Bori teak is steep The price per cft continues to rise upto the age of 120 and the mean annual commercial volume and value increments do not culminate even at the age of 120 years Indicating thereby that the rotation of highest net income was more than 120 years Printing of this data was postponed on pretext of shortage of paper The Bori forests were over felled throughout the war and as the subsequent revision (of the working plan by Kulkarni) says “the cream of the forest disappered. I was most gratified to find that the revision has given due consideration to largest interest of the people………… That Bori forests should be dedicated for the production of large sized timber and has in consequence fixed the rotation at 120 years carefully regulating the yield to build up the growing stock”

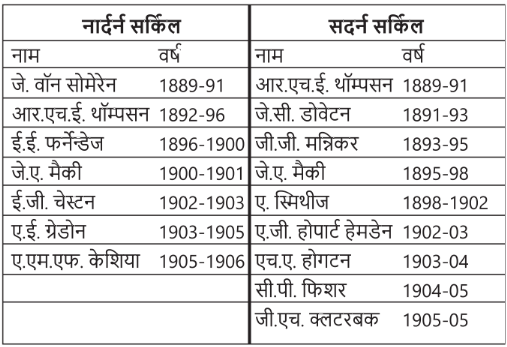

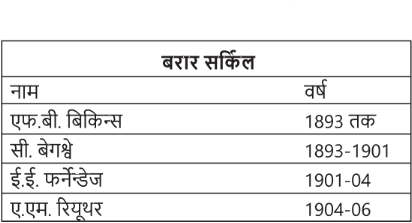

कई चरणों में निम्नांकित तीन सर्किल बने और प्रत्येक में एक-एक वन संरक्षक नियुक्त किया गया जो शासन से सीधे डील करता था।

सन् 1906 में चीफ कंजरवेटर ऑफ फारेस्ट्स (मुख्य वन संरक्षक) का पद निर्मित किया गया।

Author:

Retd. State Publicity Officer

M.P State Forest Department