उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी से आर्थिक लाभ : चुनौतियां तथा नवीन संभावनाएं

अनुभा श्रीवास्तव, अनीता तोमर तथा संजय सिंह

परिचयः

वनोपजों में सबसे निचले स्तर पर जलाने के लिये लकड़ी, औषधियाँ, लाख, गोंद और विविध फल इत्यादि आते हैं जिनका एकत्रण स्थानीय लोग करते हैं। उच्च स्तर के उपयोगों में इमारती लकड़ी या कागज उद्योग के लिये लकड़ी की व्यावसायिक और यांत्रिक कटाई होती है। एफ०ए०ओ० के अनुसार भारत जलावन की लकड़ी का विश्व में सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और यह वनों में लकड़ी के पुनस्स्थापन से पाँच गुना अधिक है। वहीं भारतीय कागज उद्योग प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन कागज का उत्पादन करता है जिसमें कच्चा माल वनों से लकड़ी और बाँस के रूप में आता है। वानिकी के वर्तमान परिदृश्य – जनजातियों और स्थानीय लोगों के जीवन, पर्यावरणीय सुरक्षा, संसाधन संरक्षण और विविध सामाजिक राजनीतिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में कृषकजन कृषि वानिकी के माध्यम से इमारती लकड़ी, फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे तथा बांस आदि का रोपण कर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। काष्ठध् अकाष्ठ उत्पादों के उचित बिक्री के अवसर प्राप्त करना कृषकों लिए एक कठिन चुनौती है। भारत में वानिकी एक प्रमुख ग्रामीण आर्थिक क्रिया, जनजातीय लोगों के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू और एक ज्वलंत पर्यावरणीय और सामाजिक-राजनैतिक मुद्दा होने के साथ ही पर्यावरणीय प्रबंधन और धारणीय विकास हेतु अवसर उपलब्ध करने वाला क्षेत्र है। आर्थिक योगदान के अलावा वन संसाधनों का महत्व इसलिए भी है कि ये बहुत सी प्राकृतिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। हवा को शुद्ध करना और सांस लेने योग्य बनाना एक ऐसी प्राकृतिक सेवा है जो वन उपलब्ध करते हैं और जिसका कोई कृत्रिम विकल्प इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये नहीं है। वनों के क्षय से जनजातियों और आदिवासियों का जीवन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है और शेष लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि भारत में जनजातियों की पूरी जीवन शैली वनों पर आश्रित है।

कृषि वानिकी

खेतों में अन्न उपजाने के साथ-साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर आर्थिक रूप से सृदृढ़ हो सकते हैं। खेत में फसल के साथ-साथ वृक्ष लगाकर भविष्य की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वानिकी के अन्तर्गत ऐसे वृक्षों को उगाना चाहिए जो अपेक्षाकृत तेज बढ़ने वाले हो जिससे लाभ हेतु उनसे कम समय में ही उपज प्राप्त कर सकें। खेत का पूरा उपयोग कर अधिकतम व विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अन्न का उत्पादन बढ़ा सकते हैं व लगाए गए पेड़ को बेचकर धन प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ही चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। खेत में ही ईंधन प्राप्त कर, गोबर को कंडा बनाकर जलाने से बचाकर खाद के रूप में प्रयोग कर धन की बचत व अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, यथा-बाढ़, सूखा, अधिक वर्षा आदि से कृषि फसल को क्षति पहुँचने पर अथवा कृषि फसल अधिक होने के कारण मूल्य में कमी आने पर खेत के वृक्ष को बेचकर धन अर्जित कर सकते हैं।

उपलब्ध प्राकृतिक वनों पर जैविक दबाव कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण में वृद्धि कर भूमि एवं जल संरक्षण कर, पर्यावरण में संतुलन स्थापित कर प्रदेश व देश के विकास में योगदान दे सकते हैं

कृषि वानिकी में रोपण हेतु सीधे तने, कम शाखाओं, विरल छत्र व शाख तराशी सहने वाली वृक्ष प्रजातियों को चयन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कृषि वानिकी में लम्बी जड़ों वाले वृक्षों को उगाना बहुत लाभदायक होता है। यह जड़ें भूमि में जाकर नीचे से लाभदायक पदार्थ ऊपर लाती हैं जो कृषि फसलों को फायदा पहुँचाते हैं। वृक्षों की मूसला जड़ों की बढ़त इसप्रकार हो कि वे जल से खनिज लवणों के अवशोषण व फसलों की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें।

कृषि वानिकी के अन्तर्गत द्विदलीय बीज वाले वृक्ष उगाना अधिक लाभदायक है, क्योंकि ऐसे वृक्ष हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में जमा करते हैजो कृषि फसलों के लिए लाभदायक है। कृषि वानिकी अपनानेकेमहत्वपूर्णचरण

• पौधरोपन हेतु भूमि की उपलब्धता

• बाजार में उच्च मांग वाली प्रजातियों का अध्ययन तथा उनकी विपणनविधियों की जानकारी

• उचित प्रजातियों का चयन

• उच्च गुणवत्ता के पौधे प्राप्त करना

• पौधरोपण तथा इसका रख रखाव

• वानिकी काष्ठ ६ अकाष्ठ उत्पादों का निष्कर्षण, संग्रहण, पैकेजिंग, तथा प्रक्रिया प्रक्रम संबन्धित तकनीकी जानकारी

• उत्पादों के स्व-उपयोग विक्रय अथवा वानिकी पौधों की नरसेरी स्थापित कर पौधों की बिक्री

• वानिकी अकाष्ठ उत्पादों यथा, सतावर, आवला, बेल, महुआ, सहजन आदि का मूल्य संवर्धन लघु उद्योगों के रूप में वित्तीय सहता हेतु पंजीकरण

उत्तर प्रदेश के ग्रामीणवशहरी क्षेत्रों में मुख्य प्रजातियों का वितरण ()-

स्त्रोत : वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)

| क्रमांक सं. | मुख्य प्रजाति | ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण (%) | शहरी क्षेत्रों में वितरण (%) |

| 1 | आम | 31.54 | 9.81 |

| 2 | यूकेलिप्टस | 15.86 | 8.87 |

| 3 | पापलर | 9.60 | – |

| 4 | नीम | 5.71 | 15.90 |

| 5 | कीकर | 5.30 | – |

| 6 | अमरूद | – | 3.90 |

| 7 | अर्जुन | – | 3.33 |

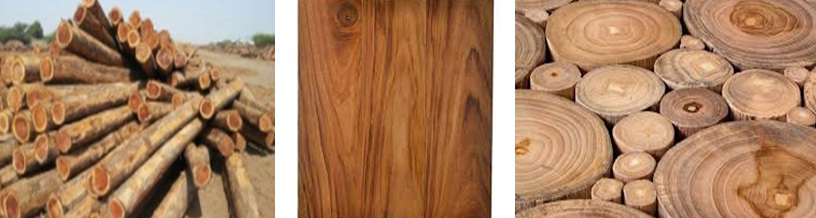

पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख काष्ठ प्रजातियाँ – वर्तमान परिदृश्य

राष्ट्रीय वन नीति 1988 व उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 1998 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई क्षेत्रफल वनों से ढका रहना चाहिए, परन्तु उ०प्र०में कुल वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत ही है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण व

औद्योगीकरण आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से बडे पैमाने परनये वन क्षेत्रों को लगाये जाने की सीमित सम्भावनाएं हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण जन सहयोग प्राप्त करके व कृषिवानिकी को जन आन्दोलन बनाकर हीप्रदेश में वृक्षावरण का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मानव जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए वृक्ष व वन आवश्यक हैं। प्रत्यक्ष प्रभावों में मनुष्य विभिन्न आर्थिक लाभो जैसे- चारा, जलौनी, फल, जड़ी-बूटीउद्योगो में कच्चे मालनिर्माण हेतु लकडी आदि से लाभान्वित होने के साथ-साथ आजीविका प्राप्त करता है। परोक्ष प्रभावों में वन आक्सीजन उत्सर्जन एवं जल व मृदा संरक्षण जैसे कार्य मानवता को लाभान्वित करते है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख काष्ठ प्रजातियाँ यूकेलिप्टस, पापलर, शीशम, सागौन, बबूल, आंवला, बेर, खैर, शहतूत आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी की मुख्य प्रजातियाँ है। इसके अतिरिक्त आम, नीम, महुआ, जामुन, पीपल, बरगद, पलाश आदि प्रजातियां बाग बगीचों, घर के आस-पास या गांव की अतिरिक्त भूमि पर पायी जाती है। प्रजातियों की उपलब्धता माँग से बहुत अधिक कम है अर्थात् मांग और आपूर्ति का अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण तथा शहरी स्तर की चारा, लकडी तथा जलौनी की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण अपनी दैनिक आवश्यताओं जैसे- जलौनी, लकड़ी की पूर्ति व्यापक स्तर पर बाजार में उपलब्ध लकडी से करते है जो विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी बाजारों मे वनों तथा अन्य स्रोत्रों से उचित मूल्य में उपलब्ध है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकीः वृक्षारोपण की नई संभावनायें

कृषि वानिकी के अन्तर्गत खेत के चारों तरफ मेड़ों पर दो या तीन पंक्तियों में अथवा खेतों के अन्दर पंक्तियों में एक निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्षों को रोपित किया जाता है। इस पद्धति में रोपित वृक्षों के मध्य दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि उनके मध्य में कृषि फसलों को उगाया जा सके तथा कृषि कार्य हेतु उनके मध्य से ट्रेक्टर आदि चलाया जा सके।

1. राज्य वन विभाग के नियमानुसार प्रजातियों का कटान तथा दुलान समयानुसार उचित परमिट प्राप्त कर के किया जाता है। उचित दर पर वृक्ष प्रजातियों की बिक्री उपयुक्त बिक्री स्त्रोत से की जा सकती हैः वन निगम, आरा मशीन, प्लाईवुडध्वनीयर उद्योग अन्य काष्ठ उद्योग। 2. प्लाईवुडधवनीयर उद्योग में मुख्य रूप से यूकेलिप्टस तथा पापलर प्रजातियों का प्रयोग होता है। इस उद्योग में बिक्री हेतु 5-8 वर्ष की तैयार लकड़ी ही प्रयोग की जाती है। 18-50 इंच मोटाई के यूकेलिप्टस तथा पापलर के वृक्ष विनीयर उद्योग हेतु उपयुक्त होते हैं। 52 इंच के टुकड़े युकेलिप्टस तथा 40 इंच के टुकड़े पापलर हेतु उपयुक्त होते है। एक वृक्ष से तीन फसले ली जा सकती है। यूकेलिप्टस व पापलर का वर्तमान बाजार मूल्य 500-600 रूपयेध्कुन्टल है। 3. पैकिंग बाक्स उद्योग में यूकेलिप्टस, आम आदि की लकड़ी की बिक्री की जा सकती है। क्षेत्र की नजदीकी आरा मशीनों पर किसान वन विभाग से नियमानुसार कटान तथा दुलान परमिट प्राप्त कर वृक्षों की बिक्री कर सकते है। 4. इसके अतिरिक्त वन निगम द्वारा तैयार किये मानकों जैसे मोटाई के आधार पर देय मूल्य से भी कृषक प्रार्थना पत्र देकर वृक्षों की बिक्री कर सकते है। ग्रामीण विकास में कृषि वानिकी आम, नीम, कटहल, बबूल की प्रजातियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलबध नहीं है। कुछ वर्षों बाद गावों में सागौन, शीशम, के पेड़ बहुत कम उम्र के होने के कारण काटे नही जा सकते है। जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध नही है जिससे जलौनी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। आम के पेड़ जो लगभग 40 से 50 वर्ष पहले के थे, काटने के कारण बहुत कम रह गये है। भविष्य में इमारती लकड़ी तथा जलौनी की सतत उपलबधता हेतु योजनाबद्ध तरीके से इन महत्वपूर्ण प्रजातियों का रोपण राज्य वन विभाग, कृषकों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। आम (देशी आम), कटहल, नीम, बबूल बहुत कम उपलबध है, सागौन और शीशम पिछले कुछ वर्षों में लगाये है लेकिन देसी आम, कटहल, नीम को भी लगाने की जरूरत है जिससे इमारती लकड़ी और जलोनी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। नये उम्र के आम (कलमी आम) से फल तो मिल रहा है लेकिन जलौनी के लिए लकड़ी नही मिलती है, इससे जलौनी की कमी हो रही है। गावों में यह पाया गया कि शीशम के 7 से 15वर्ष के पेड़ सूख जाते है। सागौन और शीशम पिछले कुछ वर्षों में लगाये है लेकिन देसी आम, कटहल तथानीम को भी लगाने की जरूरत है जिससे इमारती लकड़ी और जलौनी पर्याप्त मात्रा में मिल सके।

काष्ठ प्रजातियों के विक्रय के चरण

1. कृषक > ठेकेदार > कमीशन एजेंट > टिंबर ट्रेडर > अंतिम उपयोगकर्ता

2. कृषक > अंतिम उपयोगकर्ता

3. कृषक > ठेकेदार > टिंबर ट्रेडर

4. कृषक> ठेकेदार > अंतिम उपयोगकर्ता

5. कृषक> टिंबर ट्रेडर कार्पेटर अंतिम उपयोगकर्ता

6. कृषक > ठेकेदार > कमीशन एजेंट > अंतिम उपयोगकर्ता

7. कृषक> कमीशन एजेंट > अंतिम उपयोगकर्ता

8. वन निगम > ठेकेदार > टिंबर ट्रेडर > अंतिम उपयोगकर्ता

9. वन निगम > टिंबर ट्रेडर अंतिम उपयोगकर्ता

10. कृषक > ठेकेदार > टिंबर ट्रेडर अंतिम उपयोगकर्ता

11. कृषक > टिंबर ट्रेडर > अंतिम उपयोगकर्ता

प्रमुख काष्ठ प्रजातियों का विक्रय

यूकेलिप्टस / पापलर

क्षेत्र विशेष में आर्थिक लाभ के कारण यूकेलिप्टस किसानों की स्थापित प्रजाति है। यूकेलिप्टस का वृक्ष सीमान्त कृषक खेत की मेडो पर तथा लघु और विकसित किसान खेत में ब्लाक रोपण कर सकतें हैं। पारम्परिक तथा अन्य फसलों के साथ भी वृक्ष तथा फसल की वृद्धि नगण्य रूप से प्रभावित होती है। सामान्य बीज से तैयार पौधे 7-8 वर्ष में तथा क्लोनल पौधे 5-6 वर्ष में तैयार हो जाते हैं। यूकेलिप्टस प्रजाति के उन्नत किस्म के पौधों का चयन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषकों हेतु एक चुनौती है। कुछ कृषकों को यूकेलिप्टस के क्लोन पौधों के विषय में जानकारी है किन्तु क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त क्लोन का चयन कठिन है। गेहूंधान, गन्ना आदि फसलों के साथ यूकेलिप्टस लगाने पर अतिरिक्त उपज प्राप्त हो सकती है। राज्य वन विभाग के नियमानुसार यूकेलिप्टस प्रजातियों का कटान तथा दुलान परमिट बिक्री हेतु आवश्यक नहीं है। उचित दर पर वृक्ष प्रजातियों की बिक्री उपयुक्त बिक्री स्त्रोत से की जा सकती है जैसे वन निगम, आरा मशीन, प्लाईवुडध्वनीयर उद्योगध्अन्य काष्ठ उद्योग। प्लाईवुडध्वनीयर उद्योग में मुख्य रूप से यूकेलिप्टस तथा पापलर प्रजातियों का प्रयोग होता है। इस उद्योग में बिक्री हेतु 6-8 वर्ष की तैयार लकड़ी ही प्रयोग की जाती है। 18-50 इंच मोटाई के यूकेलिप्टस तथा पापलर के वृक्ष विनीयर उद्योग हेतु उपयुक्त होते हैं। 52 इंच के टुकड़े युकेलिप्टस तथा 40 इंच के टुकड़े पापलर हेतु उपयुक्त होते है। एक वृक्ष से तीन फसले ली जा सकती है।

यूकेलिप्टस/पोपलर का वर्तमान बाजार मूल्य 500 – 600 रूपयेध्कुन्टल है। एक वृक्ष से लगभग 3-5 कुंतल लकड़ी मिलती है जिससे 1650-2750 रूपये तक आर्थिक लाभ हो सकता है। पैकिंग बाक्स उद्योग में यूकेलिप्टस की बिक्री की जा सकती है। क्षेत्र की नजदीकी आरा मशीनों पर किसान वृक्षों की बिक्री कर सकते है। इसके अतिरिक्त वन निगम द्वारा तैयार किये मानकों जैसे मोटाई के आधार पर देय मूल्य से भी कृषक प्रार्थना पत्र देकर वृक्षों की बिक्री कर सकते है। जय मां दुर्गा प्लाईवूड इडस्ट्रीज, अलावलपुर, रायबरेली के साथ केंद्र द्वारा स्थापित संयोजन के अंतर्गत कृषकों के यूकेलिप्टस वृक्षों की बिक्री अच्छे मूल्य (रु 2000-2500) प्रति वृक्ष की जा रही है।

आंवला की खेती से लाभ

आंवला एक अत्यधिक उत्पादनशील प्रचुर पोषक तत्वों वाला तथा औषधि गुणों वाला यूफोर्बेसी कुल का पौधा है। इसके फल विटामिन सीका मुख्य स्रोत हैतथा शर्करा एवं अन्य पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह भारत का ही देशज पौधा है। आंवला के व्यवसायिक जातियों में चकैया, फ्रांसिस कृष्ण, कंचन, नरेंद्र आंवला एवं गंगा बनारसी उल्लेखनीय है। व्यवसायिक जातियों चकैया, नरेंद्र -आंवला एवं फ्रांसिस से काफी लाभार्जन होता है। कृषि वानिकी में महत्व यह वर्षा ऋतु में धान के साथ व शरद् ऋतु में गेहूं के साथ अन्तः सस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सब्जियों वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। इसको लगाने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। ऑवला के बाग में खरीफ के मौसम में मूंग उडद तथा मूंगफली रबी के मौसम में मटर मेथी मसूर चना व जायद के मौसम में लोबिया की फसले लगायी जा सकती है । प्रायोगिक शोध में पाया गया कि बीज जनित आंवला की अपेक्षा नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 (बलवंत) पौधों का प्रदर्शन अच्छा रहा।

बीजू पौधा 6 से 8 साल बाद फल देना प्रारंभ करता है जब कि कलमी आंवले का पौधा लगाने के तीन साल बाद फल मिलने लगते हैं कल मी पौधों में 10 से 12 साल बाद पूर्ण फल देने लगते हैं। इसका अच्छी तरह से रख रखाव होने पर 60 से 75 साल तक फल लगते रहते हैं। एक पूर्ण विकसित आंवले का वृक्ष एक से तीन क्विंटल फल देता है। आवलाके 88 मीटर की दूरी पर 1 हेक्टेयर में 100 वृक्ष लगाए जा सकते हैं. एक विकसित आंवले का वृक्ष कमसेकम एक कुंतल फल देता है। आंवले का बाजार मूल्य कम से कम 3 दृ 4 हजार रुपये प्रति क्विंटल मिल जाता है। किसान इसकी खेती करके प्रति हैक्टेयर कम से कम 3 से 4 लाख रुपये आय प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत में आंवले की खेती पांच लाख हैक्टेयर में की जाती है।

गंभार की खेती से लाभ

गंभार का पौधा बहुत तेजी से बढता है। इसका प्रयोग हम वृक्षारोपण करने में कर सकते हैं। यह वर्षा ऋतु में धान के साथ शरद ऋतु में गेहूं के साथ अन्तः सस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ सब्जियों वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। इसको लगाने से भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। गंभारके साथ खरीफ के मौसम में मूंग उड़द तथा मूंगफली रबी के मौसम में मटर, मेथी, मसूर, चना व जायद के मौसम में लोबिया की फसलें लगायी जा सकती हैं। वन क्षेत्र को बढाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। गंभार के पौधे का रोपण कर वातावरण के साथ – साथ वनक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। लकड़ी की सामान्य जरूरत भी पूरी कर सकते हैं। यह मृदा के संरक्षण को बढाता है। किसानों के द्वारा अपने खेत में लगाने पर यह उन्हे कम समय में अन्य फसलों (वनी फसलों) की अपेक्षा ज्यादा लाभकारी होगा। उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने पर क्षेत्र में लकड़ी से सम्बन्धित उद्योग लगेंगे जिससे क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।

इस प्रजाति में असाधारण रूप से तेज वृद्धि होती है, और अच्छे स्थानों पर यह 5 वर्षों में 20 मीटर तक की ऊँचाई ग्रहण कर लेती है। परिपक्व अवस्था में इसकी ऊँचाई लगभग 30 मीटर एवं व्यास 60 से.मी. तक हो जाता है। एक सामान्य से अच्छे वृक्ष में 6-9 मी. तक का सीधा लट्ठा मिलता है। कुछ वृक्ष रोपण के तीसरे वर्ष में 3 मी. एवं 4.5 वर्षों में 20 मी. की ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं। गम्हार के 1 एकड़ मेंखेती के साथ 5 5 मीटर की दूरी पर 160 पौधे तथा बिना खेती के 22 मीटर की दूरी पर 1000 पौधे लगाए जाते है. प्रति पौध लगभग 100 रूपये की लागत लगती है. पेड़ की लकड़ी की क्वालिटी के आधार पर लगभग 8-10 वर्षों में प्रति वृक्ष 10-12 कुंतल काष्ठ प्राप्त होती है। रूपये 700 प्रति कुंतल की दर से एक वृक्ष से रूपये 7000-8400 तक प्राप्त हो सकते हैं। पल्प प्लाइवूड ६ वीनीयर उद्योग में लगभग 5 वर्षों बाद प्रति वृक्ष रुपए 2000 2500 तक प्राप्त हो सकते हैं। औषधीय प्रयोग में पेड़ की छाल का मूल्य रुपए 122 प्रति किग्रा है।

सागौन सागौन की खेती से लाभ

इस प्रजाति में असाधारण रूप से तेज वृद्धि होती है, और अच्छे स्थानों पर यह 5 वर्षों में 20 मीटर तक की ऊँचाई ग्रहण कर लेती है। परिपक्व अवस्था में इसकी ऊँचाई लगभग 30 मीटर एवं व्यास 60 से.मी. तक हो जाता है। एक सामान्य से अच्छे वृक्ष में 6-9 मी. तक का सीधा लगा मिलता है। कुछ वृक्ष रोपण के तीसरे वर्ष में 3 मी. एवं 4 – 5 वर्षों में 20 मी. की ऊँचाई तक पहुँच जाते हैं।

कृषि वानिकी को ध्यान में रखते हुए सागौन के साथ कृषि फसलों को भी अंतर फसल के रूप में उगाया जा सकता है। सागौन की खेती के बीच में गेहूँ, धान, मक्का, तिल और मिर्च के साथ-साथ सब्जी की खेती की जाती है। कृषि वानिकी में अंतर फसल लेने के लिए दो तरीकों मेड़ पर तथा ब्लाक में पौध रोपण किया जाता है। पौधारोपन के लिए पूरी जमींन की जुताई, एक लेवल मे करना जरूरी होता है। अगर पेड़ों के बीच फसल भी लेना है तो ये दूरी 5 मी0 5 मी० रखनी चाहिए। प्रायोगिक शोध में पाया गया कि बीज जनित सागौन की अपेक्षा ऊतक संवर्धित पौधों का प्रदर्शन अच्छा रहा।

रोपण सामग्री की गुणवत्ता एवं क्षेत्र की निर्भरतानुसार सागौन की चक्रण आयु 50-80 वर्ष के बीच होती है। लगभग 15 से 20 सालों में अच्छी सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिये आमतौर पर एक एकड़ में 400 अच्छी क्वालिटी के आनुवांशिक पेड़ तैयार किये जा सकते हैं जिससे एक पेड़ से 10-15 क्यूबिक फीट लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान पेड़ के तने की लम्बाई 25-30 फीटमोटाई 35-45 इंच तक हो जाती है। यदि सागौन का पौध रोपण 3 मी० 3 मी० की दूरी पर किया जाये तो 1 एकड़ खेत में 400 पौधे तैयार किये जा सकते हैं। एक स्वस्थ पेड़ से 10 से 15 फिट

लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः बाजार में 1500-2000 रू 0 प्रति क्यूबिक फिट लकड़ी का मूल्य प्राप्त होता है। एक पेड़ से 12-15 क्यूबिक फिट लकड़ी प्राप्त होती है,400 पेड़ से लगभग 4800 – 6000 क्यूबिक फिट लकड़ी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार एक एकड़ से कुल 72 लाख से 90 लाख रूपये तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है।

अकाष्ठ वन उत्पादो का विपणनः

अकाष्ठ वन उत्पादो का विपणन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें उत्पादों को उनके उत्पादन के स्थान से खपत तथा उपयोग के स्थानों तक ढुलाई के कार्य तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं। विपणन गतिविधियों में न केवल खरीद एवं बिक्री के कार्य निहित होते हैं, बल्कि विपणन के लिए उत्पाद तैयार करने (सुखाने, छिलका उतारने आदि), एसेम्बलिंग, पैकेजिंग, ढुलाई, ग्रेडिंग, भंडारण, प्रसंस्करण, रिटेलिंग आदि कार्य भी शामिल होते हैं। ऐसे कार्यों की संख्या तथा उनकी प्रकृति अलग-अलग उत्पादों, अलग-अलग समय तथा अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है। इन सभी कार्यों के लिए अकुशल तथा कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यही एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो अकुशल और कुशल व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है।

पैकेजिंग

अकाष्ठ वन उत्पादो के विपणन की प्रक्रिया में पैकेजिंग एक अनिवार्य अपेक्षा है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है:

• ढुलाई के दौरान यह उत्पाद को बर्बादी या टूट-फूट आदि से बचाती है।

• भंडारण तथा ढुलाई के दौरान उत्पाद का रखरखाव आसान हो जाता है।

• इससे उत्पाद साफ-सुथरा रहता है।

• यह मौसम के बुरे प्रभाव से रक्षा करके अकाष्ठ वन उत्पादो की भंडारण गुणवत्ता को बढ़ाती है। पैकेजिंग प्रक्रिया रोजगार के अवसरों का सृजन करती है।

ढुलाई

स्थानों के बीच अकाष्ठ वन उत्पादो की ढुलाई प्रत्येक चरण पर एक विपणन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अकाष्ठ वन उत्पादो सामग्री वन से स्थानीय बाजारों में लाई जाती है और वहां से प्रारंभिक थोक बाजारों, मझले थोक बाजारों, रिटेल बाजारों में और अंततः उपभोक्ताओं के पास पहुंचाई जाती है। परिवहन (ढुलाई) विपणन का एक अनिवार्य कार्य है और इसके अनेक लाभ हैं : यह अकाष्ठ वन उत्पादो के विपणन बाजार का विस्तार करती है। स्थानों पर मूल्य के अंतर को कम करती है। रोजगार अवसरों का सृजन करती है। इनकी ढुलाई के उपलब्ध साधन अधिकांशतः अपर्याप्त होते हैं।

ग्रेडिंग

ग्रेडिंग तथा मानकीकरण अकाष्ठ वन उत्पादो की ढुलाई को आसान बनाता है, पहले उत्पाद के मानक की ग्रेडिंग निर्धारित की जाती है और उसके बाद स्वीकृत मानकों के अनुसार उन्हें अलग-अलग किया जाता है। ग्रेडिंग के कई लाभ हैं जैसे इससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है, ग्राहकों में जागरूकता लाता है, विपणन का विस्तार करता है, विपणन-लागत कम करता है आदि।

प्रसंस्करण

अकाष्ठ वन उत्पादो का प्रसंस्करण, इसके विपणन कार्य का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रसंस्करण कार्यकलापों में परिवर्तन लाने का कार्य निहित है और यह उत्पादों के रूप में परिवर्तन लाकर उसके मूल्य में वृद्धि करने में संबंधित होता है। अकाष्ठ वन उत्पादो के कई लाभ हैं, यह सकल राजस्व में वृद्धि करता है, नुकसान या बर्बादी को कम करता है, इसे लंबी अवधि तक भंडार करना संभव है, यह रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है और विपणन क्षेत्र का विस्तार करता है।

प्रमुख अकाष्ठ वन उत्पाद

1. बाँस

बाँस को तृण वृक्ष भी कहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बहुआयामी रोजगार उत्पन्न करने तथा मूल्यवान उत्पादों को तैयार करने में इस प्रजाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल वन क्षेत्र के लगभग 12 प्रतिशत भाग में बाँस के जंगल हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में बाँस की मुख्य दो प्रजातियाँ हैं- लाठी बाँस (डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस) तथा कंटीला बाँस (बम्बूसा अरुडीनेशिया)। बाँस प्रत्येक जलवायु एवं सभी प्रकार की मिट्टी में उग जाता है। विश्व में प्रायः 1250 बाँस की प्रजातियाँ है जो घास के आकार से लेकर विशालकाय 40 मी० ऊँची और 0.3 मीटर व्यास तक पायी जाती है। भारत में 130 से भी अधिक प्रजातियाँ पायी जाती है।

बाँस का विपणन एवं लाभ

स्थानीय बाजार में किसान अपने उगाये बाँस बिक्री कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पल्प तथा पेपर उद्योगों में बांस की बहुत मांग है। सामान्यतः बाँस का उत्पादन 3-5 वर्ष के बीच प्रारम्भ हो जाता है। प्रति कोठी औसतन 10 कल्ले प्रति वर्ष की दर से कल्लों का उत्पादन होता है। 11 वें से 15 वें वर्ष के बीच उत्पादन बढ़ कर 15 कल्ले प्रति कोठी प्रति वर्ष हो जाता है। एक हेक्टेयर क्षेत्र में 400 पौधों के रोपण पर तीसरे से पाँचवे वर्ष के मध्य प्रति वर्ष लगभग 4000 बाँस का उत्पादन होने लगता है। 100 रु० प्रति बाँस की दर से प्रति वर्ष 3,50,000 रु0 की आमदनी होगी।

2. औषधीय पौधे :

औषधीय पौधों का महत्व आदि काल से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चला आ रहा है। आयुर्वेदिक, यूनानी तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धितियां औषधीय वनस्पतियों पर निर्भर करती हैं और भारतीय जल वायु के अनुसार औषधीय पौधों का प्रयोग भारतीयों पर अनुकूल पड़ता है। भारत वर्ष में लगभग 4500 प्रजातियां औषधीय श्रेणी में आती है। समुद्रतटीय, कम उपजाऊ, अधिक वर्षा वाली तथा बंजर आदि सभी प्रकार की जमीन यहां उपलब्ध है और यही कारण है कि यहां पर सभी प्रकार की वन स्पतियों का उत्पादन करने तथा औषधियों का निर्माण करने की सभी आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध हैं। देश की अर्थ व्यवस्था इस समय चुनौतियों से गुजर रही है। एक ओर जहां विदेश व्यापार का घाटा पूरा नहीं हो पार हा है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या भी विकराल हो रही है। औषधीय पौधोंके कृषि करण में इन दोनो समस्याओं के समाधान करने की असीम संभावनायें हैं। भारतकी अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है, देश के किसानों के लिये जड़ी-बूटियों के साथ सुगंधित फूलों-लताओं की खेती नई और भरोसेमंद फसलों का काम कर सकती है। कुछ व्यवसायिक महत्व के पौधे हैं: अश्वगंधा, कुटकी, केयोकन्द, ईसबगोल, कालमेघ, गुग्गुल, गुड़मार, गिलोय, ब्राम्ही, मुलहठी, सर्पगन्धा, सतावर।

सतावर – एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक औषधीय पौधा

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सतावर एक व्यवसायिक महत्व का पौधा है. कृषिवानिकी में इसे कृषक अपनाते है और उद्योगों में इसे बिक्री कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे है. इसकी जड़ें कंदिल होती हैं तथा बीज काले रंग के होते हैं। सतावर की बेल 3-5 फीट तक ऊँची होती है एवं शाखायें पतली होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य हेतु विशेष उपयोगी है। सामान्यतः जलन, आँख सम्बन्धी रोग, उदर विकार, यकृत रोगों में, श्वसन रोग, सूजन, मूत्र विकार, कफ तथा अम्ल दोषों में विशेष उपयोगी है।

उत्पाद की पैंकिंग तथ संग्रहण-सूखी जड़ों को मोटे कपड़े के थैलों में रखकर लम्बे समय तक भण्डारण कर सकते हैं। जड़ों के पाउडर का वायुरोधी प्लास्टिक के डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है।

उचित विधि से पैकिंग तथा संग्रहण करने से उत्पाद को लम्बे समय तक संक्रमण से बचाया जा सकता है।

सतावर के प्रचलित उत्पाद सतावर सलाद, सतावर सूप पाउडर, सतावर मिठाई सतावर चटनी सतावर पाउडर, बाजार मूल्य – सूखी जड़ों का वर्तमान मूल्य रू0 40-50 प्रति किग्रा० तथा बीजों का मूल्य रू0 1000 से 1500 किग्रा० होता है। एक हेक्टेयर जमीन से कुल 6 टन जड़ों का मूल्य 2,40,000६ तथा 35 किग्रा0 बीज का 35,0008-या कुल आमदनी 2,75,000 तथा तथा खेती की लागत लगभग 30,000 होगी। शुद्ध लाभ 2,40,000 का होगा।

महत्वपूर्ण औषधीय पौधों से कुल लाभ

| प्रजाति | खेती का व्यय रु. / हे. (सी) | प्राप्त आय रु. / हे. | शुद्ध लाभरु. / हे. (वी | वी सी /अनुपात |

| तुलसी | 10,500/- | 38,250/- | 27,750/- | 1:3.64 |

| एलोवीरा | 22,000/- | 50,000/- | 28000/- | 1:2.27 |

| अश्वगंधा | 10000/- | 78,750/- | 68750/- | 1:7.8 |

| कलमेघ | 25,000/- | 75,000/- | 50,000/- | 1:3 |

| सतावर | 84000/- | 2,50,000/- | 1,66,000/- | 1:2.9 |

| सर्पगंधा | 48,500/- | 2,37,500 | 1,89,000/- | 1:2.9 |

| ब्राह्मी | 35,000/ | 2,00,000 | 1,65,000/- | 1:5.7 |

| सनाय | 9000/- | 40,000/- | 35,500/- | 1:4.4 |

| गुडमार | 15000 | 157000 | 142000/- | 1:10.4 |

| नीबू घास | 200000 (5वर्ष) | 850000 | 650000 | 1:4.2 |

| गिलोय | 7200 | 58000 | 50800/- | 1:8 |

| सफेद मूसली | 22,000/- | 65,000/- | 43,000/- | 1:2.95 |

| सदावहार | 11400 | 220000 | 208600/- | 1:19 |

उत्तर प्रदेश में औषधीयपौधों की बिक्री

उत्तर प्रदेश में औषधीयपौधों की बिक्री विभिन्न हर्बल कंपनियों, उद्योगों तथा नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित www.e-charak.in, मोबाइल एप्पः e-charak (Source: www.nmpb.nic.in) के द्वारा किया जा सकता है।

प्रमुख औषधीय पौधों का औसत मूल्य (www.e-charak.in)

| स्थानीय नाम | वानस्पतिक नाम | उपयोगी भाग | बाजार मूल्य (रू / किग्रा) |

| वच | एकोरस केलेमस | जड | 116.81 |

| अडूसा | अधाटोड़ा वेसिका | पत्ती | 37.02 |

| वेल | ईगल मार्मेलॉस | फल | 59.09 |

| कालमेघ | एंड्रोग्राफिक पानिकुलाटा | वाह्यभाग | 45.77 |

| शतावर | एस्पेरेगस रसेमोसस | जड़ | 354.21 |

| नीम | अजाडीरेक्टा इंडिका | बीज पत्ती | 43.82 45.74 |

| ब्राह्मी | बाकोपा मॉनिएरी | सम्पूर्ण पौधा | 216.66 |

| सलाई | बोसवेल्लिआ सेरेटा | गोंद | 312.36 |

| सनाय | कैसिया अंगुस्टीफोलीया | पत्ती | 91.91 |

| सफेद मूसली | क्लोरोफायटम अरुण्डिनेसीयम | जड | 885.89 |

| गुग्गुल | कोम्मीफोरा मुकुल | गोंद | 826.5 |

| चित्रक | प्लम्बागो जेलानिका | जड | 99.64 |

| नीबू घास | सिम्बोपोगान सिट्रेटस | वाह्यभाग | 64.62 |

| आंवला | एमब्लिका ऑफिसिनेलिस | फल | 138.18 |

| मुलेठी | ग्लीसिरहिजा ग्लबरा | जड | 183.38 |

| गम्हार | मेलाइना अरबोरिया | छाल | 122.1 |

| गुडमार | जिमनेमा सिल्वेस्ट्रिस | पत्ती | 121.14 |

| मेहँदी | लॉसोनिया इनमर्मीस | पत्ती | 130.85 |

| मोरिंगा ओलिफेरा | मोरिंगा ओलिफेरा | वीज पत्ती | 139.91 237.81 |

| तुलसी | ओसीमम सैक्टम | पौधा बीज | 73.58 119.78 |

| ईसवगोल | प्लांटेगो ओवेटा | भूसी | 463.42 |

| करंज | पोंगामिया पिन्नाटा | बीज | 94.67 |

| सर्पगंधा | रौवोल्फिया सेर्पेटिना | जड | 660.83 |

| अशोक | सराका अशोका | छाल | 42.64 |

निष्कर्ष

पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ग्रामीण तथा शहरी स्तर की चारा, लकड़ी तथा जलौनी की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीण अपनी दैनिक आवश्यताओं जैसे- जलौनी, लकड़ी की पूर्ति व्यापक स्तर पर बाजार में उपलब्ध लकड़ी से करते है जो विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी बाजारों मे वनों तथा अन्य स्रोत्रों से उचित मूल्य में उपलब्ध है। वनों पर ग्रामीणें की निर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बाजार के माध्यम से वन उत्पाद, उपभोक्ताओं तक पहुँचता हैं। प्रजातियों की मांग और आपूर्ति के आधार पर पौधारोपण कार्यक्रमों में प्रजातियों का चयन विलुप्त हो रही प्रजातियों को सूचीबद्ध करके किया जा सकता हैं। क्षेत्र विशेष मे कृषको हेतु कृषिवानिकी तकनीक जैसे प्रजातियो का उचित चयन, वृक्ष कृषि फसल माडलो की जानकारी, मृदा परीक्षण, वृक्ष का रखरखाव, विपणन कटान तथा दुलान जैसे व्यवहारिक बिंदुओ की जानकारी आवश्यक है, यथाः पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के जिलो मे कृषिवानिकी की वर्तमान स्थिति, प्रदर्शन कृषिवानिकी माडलो को विकास, प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रमो के माध्यम से कृषको को कृषिवानिकी अपनाने हेतु कृषिवानिकी तकनीक का प्रसार। पौधारोपण कार्यक्रमों में इन प्रजातियों का रोपण ग्रामीण विकास में काष्ठीय प्रजातियों की सतत उपलब्धता में उपयोगी सिद्ध हो सकता हैं। गैर-काष्ठ वन उत्पाद, वन के आसपास रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा आय का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका वार्षिक रोजगार 6-8 मिलियन ६ वर्ष से अधिक होने का अनुमान है तथा गैर-काष्ठ वन उत्पाद काराज्य वन राजस्वों का लेखा-जोखा लगभग 30 से 50: होने तथा वन उत्पाद से लगभग 80: होने का अनुमान है। बेहतर अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण में गैर-काष्ठ वन उत्पाद की सार्थकता वर्तमान समय में लगातार अनुभव की जा रही है। वन उत्पादों के लिए बाजार की पसंद तथा प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग ने इन उत्पादों के महत्व को बढ़ा दिया है। संपर्क

1. उत्तर प्रदेश वन निगम http//www-upforestcorporation-co-in

2. वन विभाग http%//upforest-org

3. www-e&charak-in

4. राष्ट्रिय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड नई दिल्ली- www-nmpb-nic-in

5. वन सर्वेक्षण संस्थान रिपोर्ट ; 2021https%//fsi-nic-in

6. https%//www-amazon-in > विशाल इंडिया मार्ट

7. https%//www-ibef-org > India Adda

8. जय माँ दुर्गा प्लाइवूड इंडस्ट्रीज अलावलपुर, रायबरेली. 9415118012

9. जोया इटरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र, रायबरेली, श्री मती सीमा बानो 9415034402

10. शुक्ला टिम्बर इडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, सुल्तानपुर रोड़, रायबरेली, 9415034221

11. फारूख खान प्लाइवूड इडस्ट्रीज, कामचियारा, शंकरपुर रोड़, बहराइच, 983950853.

12. मुरारी लाल शर्मा, प्लाइवूड इडस्ट्रीज नैनपारा, बहराइच, 9415072443

13- नेमानी प्राइवेट लिमिटेड, प्रो० कैलाष नेमानी सेक्टर 13 गिडा, गोरखपुर, 9336423085

14. एहसान करीम पार्टनर मे० ईस्टर्न डोर, सेक्टर 13 गिडा, गोरखपुर, 9415692511

15. यूकेलिप्टस पैकिंग बाक्स इंडस्ट्री अतुल जैन, घूरपुर नैनी, प्रयागराज, 9415237098

16. आयुर्वेद विकास संस्थान, मुरादाबाद, 9359702566

17. लक्ष्मी एंड कम्पनी, लखनऊ, 09616593951, 9598710387

भा. वा. अ. शि. प. – पारिस्थितिक पुनर्स्थापन केन्द्र, प्रयागराज